Die Stabil-Baukästen 1911 bis 1912 : Der Beginn

Der Anfang von Stabil

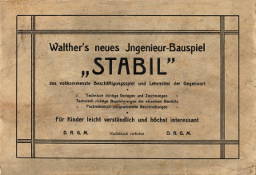

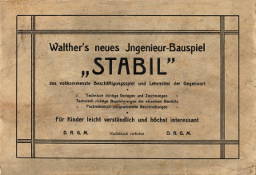

Als gesichert gilt, dass das Baukastensystem Stabil spätestens Ende

1911 als

Walther's neues Ingenieur-Bauspiel STABIL

zumindest mit den Kästen 50 bis 52 auf dem Markt war.

Rekonstruktionen der Deckelbilder

dieser ersten Kästen sind verfügbar.

Als Beweis, dass Stabil schon 1911 vertrieben wurde, dient eine

Reklame aus der Zeitschrift "Wegweiser für die Spiel-, Galanterie- und

Kurzwaren-Industrie" vom 30.7.1911 [Wegw1911]

(siehe Bild rechts). Die Anzeige sollte darauf aufmerksam machen, dass

die Firma Walther an der Leipziger Michaelismesse vom 27.8.1911-17.9.1911

teilnahm. Stabil war also spätestens zu Beginn dieser Messe marktreif.

Als Beweis, dass Stabil schon 1911 vertrieben wurde, dient eine

Reklame aus der Zeitschrift "Wegweiser für die Spiel-, Galanterie- und

Kurzwaren-Industrie" vom 30.7.1911 [Wegw1911]

(siehe Bild rechts). Die Anzeige sollte darauf aufmerksam machen, dass

die Firma Walther an der Leipziger Michaelismesse vom 27.8.1911-17.9.1911

teilnahm. Stabil war also spätestens zu Beginn dieser Messe marktreif.

Die gezeigte Anzeige ist die erste bekannte Anzeige der Firma Walther überhaupt.

Das bedeutet, dass Stabil auch schon früher verkauft worden sein kann.

In der Anzeige ist für uns das Produkt Ingenieur "Stabil" von Bedeutung,

das hier nur so nebenbei erwähnt wird. Es macht aber klar, dass damals Stabil

bereits einer von den Walther-Baukästen war.

Die Anzeige weist zwar nur auf Bilder von Modellen des Maschinenbaukastens hin.

Dieser war damals eben das wichtigste Produkt der Firma Walther. Wir dürfen

daraus aber schließen, dass Stabil damals ganz neu war, und dass noch

nicht viele Kaufanfragen dafür vorlagen.

Ein weiteres Argument für ein Erscheinen in 1911 ist eine

Gebrauchsmuster-Anmeldung vom

7.6.1911 für ein Bauspiel mit gleichmäßig gelochten Flach- und Winkeleisen,

bei dem Gewindestifte gleichzeitig als Welle, Zug- oder Verbindungsstange

Verwendung finden, welche auf den Namen Franz Walther erfolgte.

(Da bereits Winkeleisen im Gebrauchsmuster-Text erwähnt werden, kann man davon

ausgehen, dass damals der Kasten 53 schon konzipiert war, denn die genannten

Winkeleisen waren erst im Kasten 53 enthalten.

Diese Gebrauchsmuster-Anmeldung muss jedoch nicht unbedingt vor dem ersten

Verkauf des zu schützenden Gegenstandes erfolgt sein.

Walther

Nummer | Anzahl

Teile | Anzahl

Modelle |

Maße | Preis

1911 | Schneider

Nummer |

|---|

| 50 | 98 | 10 |

28*20cm | 5.50 | 450 |

|---|

| 51 | 218 | 23 |

35*22cm | 7.50 | 451 |

|---|

| 52 | 228 | 31 |

38*29cm | 15.00 | 452 |

|---|

Weitere Informationen findet man in

Katalogen

damaliger bedeutender Spielwaren-Händler. So listete der Katalog von 1911

der Leipziger Lehrmittelanstalt von Dr. Oskar Schneider bereits die Kästen 50 bis 52.

Die Tabelle rechts zeigt Angaben aus dem Katalog von Schneider. Die Angaben

sind die ältesten zu den Stabil-Baukästen. Sie stimmen recht gut mit späteren

Prospekten aus den 1910er Jahren überein. Lediglich die Teileanzahl

des Kastens 51 enthält einen Druckfehler.

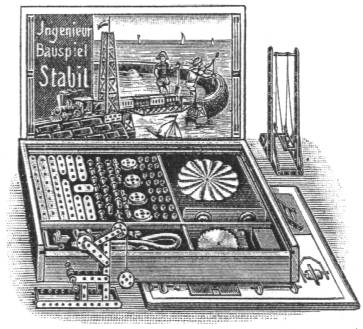

Der Katalog von 1912 der Firma Franz Carl Weber aus Zürich bietet auch schon

die Kästen 50 bis 52 an.

Der Katalog von 1912 der Firma Franz Carl Weber aus Zürich bietet auch schon

die Kästen 50 bis 52 an.

Das Bild rechts stammt aus diesem Katalog. Es zeigt einen Kasten 51.

Man muss dabei berücksichtigen, dass der Katalog von 1912 bereits im November

des Vorjahres, also im November 1911, passend zum Weihnachtsgeschäft,

ausgehändigt wurde. Damit muss Stabil zum Redaktionsschluss des Kataloges von

1912 existiert haben - spätestens zu Beginn der Leipziger Michaelismesse im

August 1911.

Andererseits ist Stabil im Katalog von Weber aus dem Jahr 1911 noch nicht

aufgeführt (wohl aber die anderen Walther-Baukästen).

Damit muss Stabil nach dem Redaktionsschluss des Kataloges von 1911, also

frühestens nach der Leipziger Frühjahrsmesse 1910, erstmals

vermarktet worden sein.

Dass Stabil bereits Ende 1910 - mit beispielsweise den Kästen 50 bis 52 -

schon verkauft worden sein kann, ist durchaus möglich. Das ist aber

historisch nicht belegt.

In der Anzeige vom 24.1.1912 (siehe Bild unten) erschien dann schon ein Bild von

Kindern vor einem Stabil-Modell. Hier hatte Stabil offensichtlich schon die anderen

Walther-Baukästen überflügelt [Wegw1912].

Ich danke Marion Faber für die Überlassung der Kopien von den beiden

Zeitungsanzeigen.

Einen Hinweis auf den Kasten 53 liefert ein

Zettel, den mir Jürgen Kahlfeldt

freundlicherweise kopiert hat, und der in eines der ganz frühen Vorlagenhefte

eingeklebt ist. Dort wird geschrieben:

Das Ingenieur-Bauspiel "Stabil" wird zunächst in 4 verschiedenen

Größe No. 50, 51, 52 und 53 geliefert. ... Außerdem werden noch Ergänzungskasten

No. 50a, 51a und 52a geliefert ...

Der Kasten 49 existierte zum damaligen Zeitpunkt also noch nicht. Der Zettel war

eingeklebt. Für die Vorlagenhefte der ersten Kästen war er demnach noch nicht

vorgesehen, denn sonst hätte man ihn nicht nachträglich eingeklebt.

Wir dürfen daraus schließen, dass der Kasten 53 also noch 1911 erschien

und noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft 1911 fertig gestellt

wurde.

Der Kasten 49, damals der kleinste Stabil-Baukasten, wurde frühestens in

der zweiten Hälfte von 1911, jedenfalls später als die Kästen 53,

angeboten. Man findet die Kästen 49 bis 53 erstmals in Händlerkatalogen, die im

Laufe des Jahres 1912 erschienen.

Der Kasten 49 war nur in einem Karton verpackt, während die anderen Kästen

in einem Holzkasten angeboten wurden.

Aufgrund des erwähnten Zettels ist

offensichtlich, dass Ergänzungskästen bereits Weihnachten 1911,

spätestens aber Mitte 1912 im Programm waren.

Das Konzept, einen schon vorhandenen Kasten mit Hilfe eines nachzukaufenden

Ergänzungskastens auf die nächst höhere Kastengröße erweitern zu können,

hatte sich bereits bei Richters Steinbaukästen, bei Lilienthals

Modellbaukasten und später bei

dem englischen System Meccano bewährt. So konnte man beispielsweise bei Stabil

einen Teilevorrat des Kastens 50 mit dem Ergänzungskasten 50a zu einem

Teilevorrat des Kastens 51 erweitern.

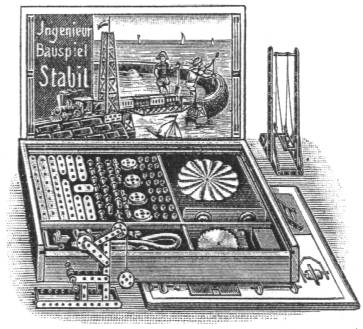

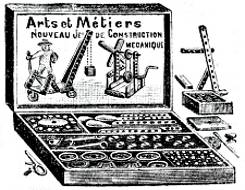

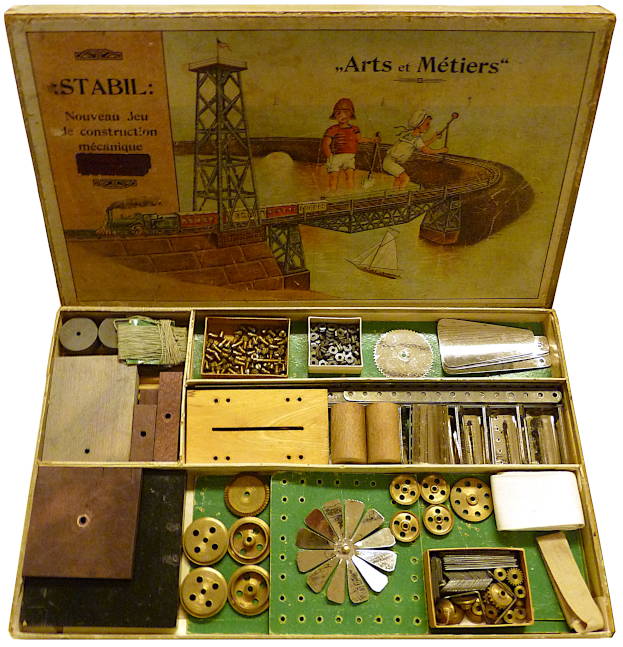

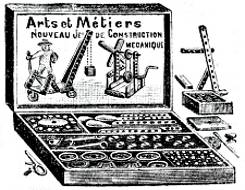

Stabil wurde, gleich von Anfang an, auch in Frankreich verkauft unter der

Marke Arts et Métiers.

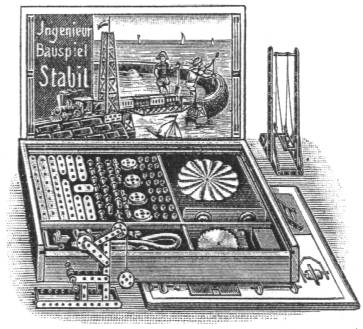

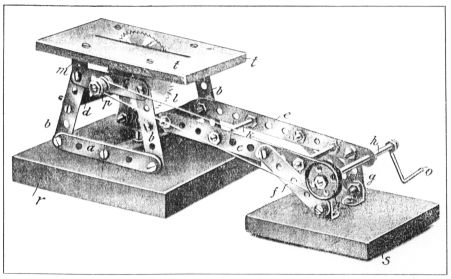

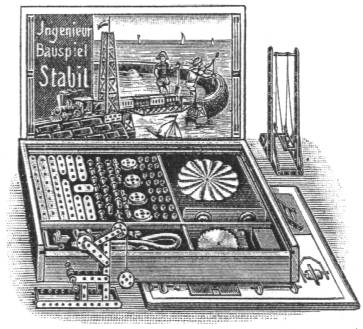

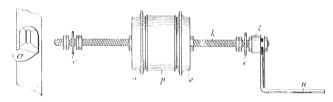

Rechts sehen Sie eine Prospektzeichnung eines Kastens aus der frühesten Zeit.

Stabil wurde, gleich von Anfang an, auch in Frankreich verkauft unter der

Marke Arts et Métiers.

Rechts sehen Sie eine Prospektzeichnung eines Kastens aus der frühesten Zeit.

Stabil war offensichtlich ein Renner. Die Verkaufserfolge müssen

sehr groß gewesen sein. Stabil wurde auf Anhieb zum wichtigsten Baukasten

der Firma Walther. Die Firma hat darauf hin ihre ganze Energie in die weitere

Entwicklung der Stabil-Baukästen gesteckt und diese stetig vorangetrieben.

Zwei Themen-Baukästen wurden als Stabil-Spezialspiele herausgebracht.

Im Katalog 1912 von Glaser wird gesagt, sie seien "u.a. auch

eingerichtet zum Bau von Eisenbahnwagen, die auf Schienen von 35 und 48mm

Spurweite laufen".

Aus diesen beiden Kästen entstanden dann die

Eisenbahnwagen-Baukästen 60 und 61.

Sie wurden bis Anfang 1914 weiter ergänzt und umfassten schließlich die Nummern

59 bis 63.

Mit der Einführung dieser "Eisenbahnwagen-Baukästen" brauchte man ab 1912

ein neues Deckelbild,

das auch Eisenbahnwagen aus Stabil-Teilen zeigt.

Die Bilder gab es in mehreren Größen, abhängig von der Größe des Kartons.

Sie wurden bis ca. 1919 verwendet.

Sicherlich schon Ende 1912, spätestens aber Mitte 1913,

wurde schon der Kasten 54 geschaffen.

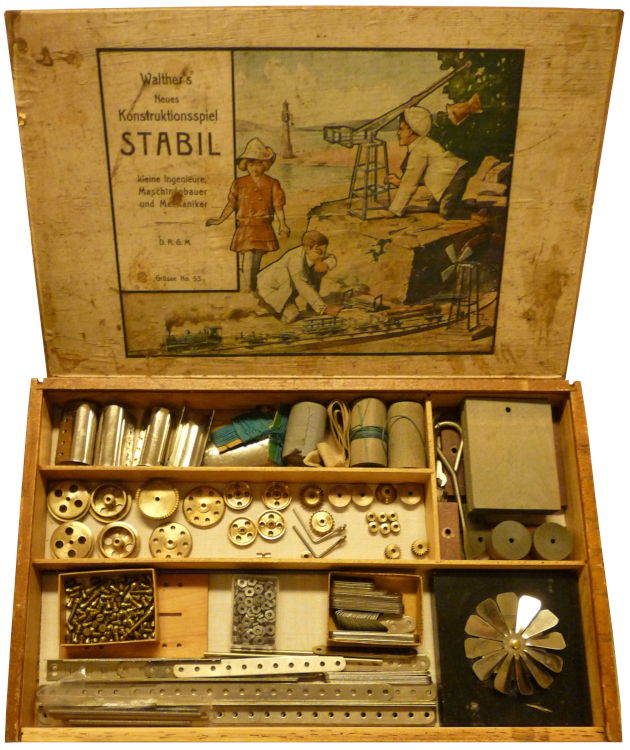

Um diese Zeit, jedenfalls nach dem ersten Erscheinen des Kastens 54, wurde das

System zu

Walther's neues Konstruktionsspiel STABIL

umbenannt. Anscheinend hatten einige Kunden Schwierigkeiten, Stabil vom

bisherigen "Walther's Ingenieur Bauspiel" zu unterscheiden, das ja immer noch

angeboten wurde.

1912 wurden zudem neue Geschäftsräume in der Grünauer Str. 8 (heute Ohlauer

Straße) bezogen und der Firmensitz dorthin verlegt.

Einige Preisangaben

zu den Kästen sind verfügbar.

Die Nummern der Stabil-Baukästen

Die Stabil-Baukästen hatten schon 1912 die Nummern 49 bis 53.

Diese Nummerierung ist ungewöhnlich. Die englische Firma Meccano beispielsweise

nummerierte damals ihre Kästen von 1 bis 6.

Die Nummerierung bei Stabil war demnach keine reine Zählnummer.

Man muss hier berücksichtigen, dass die Firma Walther damals bereits ein in der

Spielwarenbranche etablierter Baukastenhersteller mit mehreren Systemen war.

So vertrieb sie

Diese Systeme hatten in der Spielwaren-Branche bereits den Namen "Walther-Baukästen".

Die Einführung von Stabil war dann nur noch ein weiteres neues Baukastensystem

der Firma Walther - eben ein neuer Walther-Baukasten.

Nun gab die Firma Walther ab etwa 1910 allen Ihren Baukästen eindeutige

Nummern.

Für die Holzbaukästen Record hatte man die Nummern 0 bis 4 vorgesehen,

für "Walther's Ingenieur Bauspiel" zunächst die Nummern 10 bis 13, die

Maschinenbaukästen bekamen die Nummer 30 und für Stabil wählte man die Nummern

ab 50.

Als später kleinere Kästen bei den verschiedenen Systemen dazukamen, gab man

denen eine Nummer davor.

So sind die Nummern der Kästen 8 und 9 von "Walther's Ingenieur Bauspiel"

und die Nummer des Kastens 49 von Stabil entstanden.

Dieses Nummernschema wurde bis

zuletzt beibehalten - auch als es nur noch die Stabil-Baukästen gab.

Weitere Einzelheiten zur Firma Walther finden Sie in der

Firmengeschichte.

Die neuen Möglichkeiten bei Stabil

Zunächst kann man Stabil als Weiterentwicklung von

Walther's Ingenieur Bauspiel

mit größeren Teilen betrachten.

Während die alten "Walther's Ingenieur"-Flacheisen einen Lochabstand von 10.3mm

hatten, hat man bei den Stabil-Flacheisen einen Lochabstand von 12.5mm gewählt.

Längenmäßig sind das nur 25% mehr. Flächenmäßig ist es aber eine Verdopplung.

Aber auch die anderen Teile der neuen Stabil-Baukästen sind Teilen anderer

Walther-Baukästen sehr ähnlich. So wurden Holzteile aus Record, etwa

Stellringe, Antriebsrollen und Antriebsscheiben direkt nach Stabil

übernommen (Stabilteile 7, 8, 9).

Aus Walther's Ingenieur Bauspiel wurden die Kurbel, Windrad, Kreissägeblatt;

aus Holz die 47mm-Rollen, der Kreissägetisch, diverse Spannbretter, Sockelplatte

und Sockel; dann noch die Sockelschraube und das Steuerruder übernommen

(Stabilteile 6, 13-20, 26).

Ganz besonders muss hier auch die Übernahme der Gewindewelle mit Muttern

hinüber nach Stabil hervorgehoben werden. Durch die Gewindewelle hatte bereits

Walther's Ingenieur Bauspiel einen deutlichen technischen Vorsprung gegenüber

der bei Meccano damals üblichen Klammerbefestigung der Räder auf den Achsen.

(Meccano ist ein Metallbaukasten, der in England von

Frank Hornby im Jahr 1901 erfunden und von diesem zunächst unter der

Marke "Mechanics Made Easy", ab 1908 dann unter der Marke "Meccano" vertrieben

wurde.)

Dass die Gewindewelle aber auch als Verbindungsstange, als ein Element mit dem

man zwei gegenüber liegende Flacheisen fest miteinander verbinden kann,

ist eine Baumöglichkeit, die bei Meccano ungewöhnlich und bei Märklin nicht

vorhanden ist.

Vielen der ersten Stabil-Modelle sieht man es an, dass sie von Modellen aus

Walther's Ingenieur Bauspiel abgeleitet wurden.

Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass der neue Baukasten als

Walther's neues Ingenieur Bauspiel "Stabil" angeboten wurde.

Der besondere Vorzug von Stabil jedoch war die Einführung der

Schraubverbindung.

Die Teile wurden jetzt mit Schraube und Mutter miteinander befestigt.

Diese Schraubverbindung hatte zwar schon 1894

Julius Weiss für seinen

Brückenbaukasten vorgeschlagen. Aber eine frühere Erfindung muss manchmal

erst wieder aufgefunden oder nochmals erfunden werden.

Durch die Schraubverbindung erreichte man wirklich stabile Modelle.

Die Modelle von "Walther's Ingenieur Bauspiel" waren ja wegen der dort

verwendeten Klammerverbindung recht wackelig und mussten reichlich verstrebt

werden.

Franz Walther, den Hersteller von Stabil, muss dies so beeindruckt haben, dass

er seinen neuen Baukasten Stabil nannte, und er dadurch auch den Namen

Stabil-Baukasten schuf. (Dieser Gedanke über den Ursprung des Namens "Stabil"

wurde von Tony Knowles bereits 1992 formuliert

[OSN Heft 7, S.164, Okt. 1992].)

Bei Stabil wurden aber auch einige wenige Ideen aus dem damals nach dem

europäischen Kontinent kommenden englischen Metallbaukasten

Meccano aufgenommen.

Dazu zählen beispielsweise die aus Messing gegossenen Schnurräder.

Bei "Walther's Ingenieur Bauspiel" waren die Schnurräder nämlich noch aus Holz.

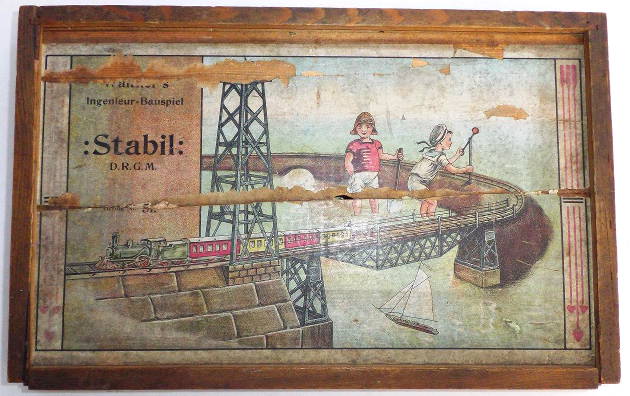

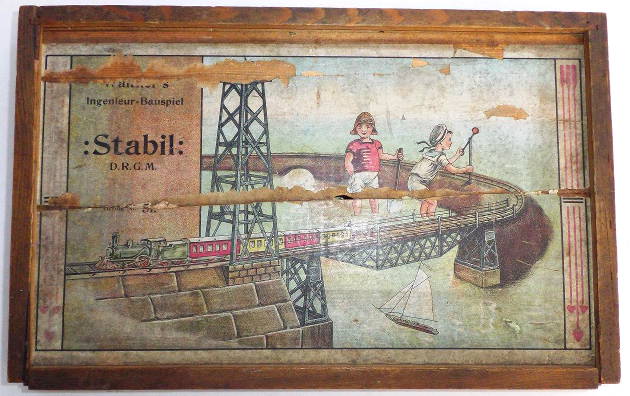

Kästen aus der Anfangszeit

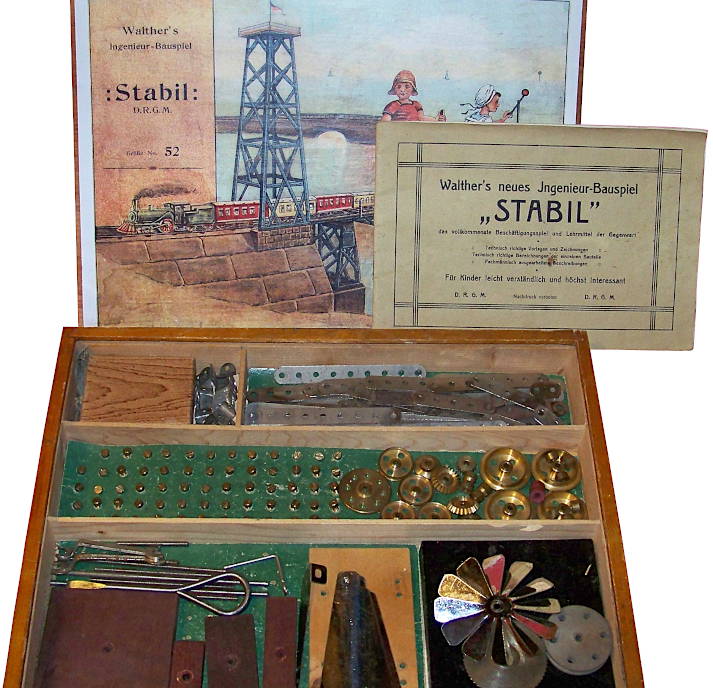

Die beiden folgenden Bilder eines Kastens 51 von 1911 hat

Jürgen Kahlfeldt zur Verfügung gestellt. Vielen Dank.

(Der Deckel ist direkt unter der Angabe der Kastennummer

gebrochen. Dort steht: "Größe No 51." Der Punkt neben der 51 verleitet

dazu, eine 52 zu vermuten.)

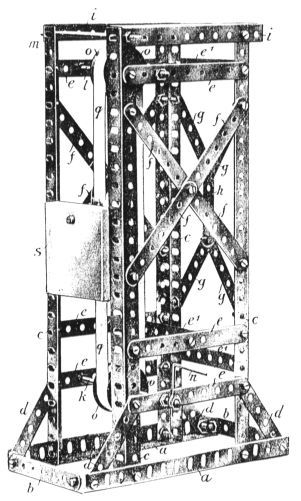

Die ersten Stabilbaukästen hatten

Deckelbilder,

die von Walther's Ingenieur

Bauspiel übernommen wurden.

Die Deckelbilder dieser ganz frühen Kästen zeigen links einen Turm aus

Metallbaukasten-Teilen.

Rechts daneben sehen wir eine Eisenbahnbrücke.

Diese beiden Modelle sind vergrößerte Varianten des

Aussichtsturmes

aus Kasten 12 beziehungsweise der

Eisenbahnbrücke aus Kasten 13

von "Walther's Ingenieur Bauspiel".

Auffällig ist auch, dass auf dem Deckelbild Teile gezeigt werden, die

es bei Stabil zu dieser Zeit noch gar nicht gab, wohl aber in "Walther's

Ingenieur Bauspiel".

Es gab für jede Kastengröße ein eigenes Deckelbild. Es wurde zwar immer das

gleiche Motiv gezeigt, aber die Deckelbilder hatten unterschiedliche Maße.

Auf der Rückseite des Kastendeckels

ist ein Zettel aufgeklebt, der die Teile zeigt und den Inhalt des Kastens

auflistet. Sogar die Einzelteilpreise werden genannt.

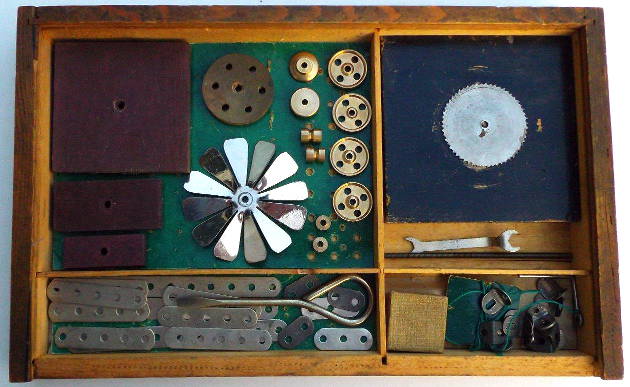

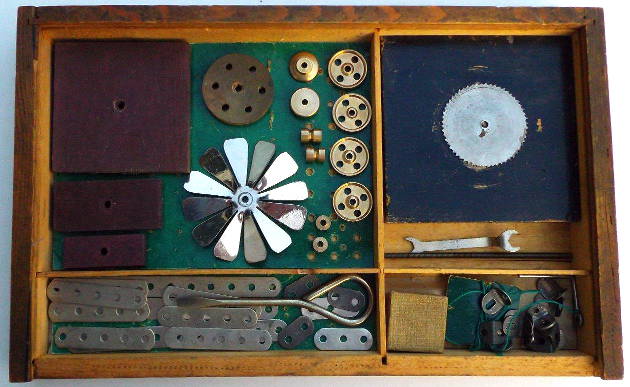

Das folgende Bild eines Kastens 52 von 1911 hat mir Wilfried v. Tresckow

zugesendet. Vielen Dank.

Der Kasten ist vollständig. Das Deckelbild wurde neu erstellt. Innen wurde er

liebevoll restauriert.

Die Schrauben wurden wieder in eine der Pappen gedrückt, um einen Eindruck vom

ursprünglichen neuen Kasten wiederzugeben.

Klicken Sie auf das Bild, wenn Sie eine Vergrößerung wünschen.

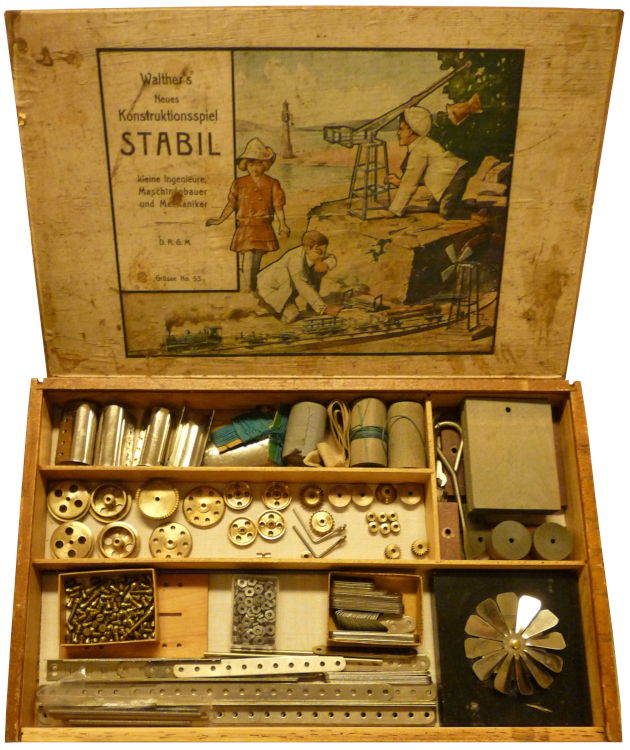

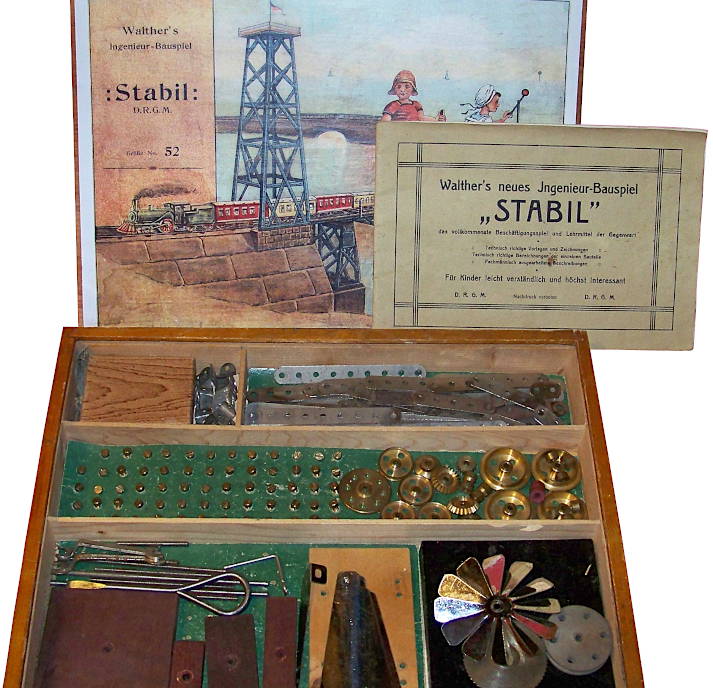

Der folgende Kasten Kasten 53 ist in einem Holzkistchen mit

Schiebedeckel verpackt. Das Deckelbild ist schon das von 1912.

Inhaltlich ist er gleich dem Kasten von 1911.

Auch das Vorlagenheft ist von 1911.

Klicken Sie auf das Bild, wenn Sie eine

Vergrößerung wünschen.

Das Inhaltsverzeichnis auf der

Deckelrückseite des Kartons ist

auch verfügbar.

Es ist sehr schwierig, noch einen einigermaßen gut erhaltenen Kasten zu finden.

Wenn man doch noch etwas über das Aussehen der damals neuwertigen Kästen erfahren

will, so kann man sich Bildern in zeitgenössischen Katalogen ansehen.

Es ist sehr schwierig, noch einen einigermaßen gut erhaltenen Kasten zu finden.

Wenn man doch noch etwas über das Aussehen der damals neuwertigen Kästen erfahren

will, so kann man sich Bildern in zeitgenössischen Katalogen ansehen.

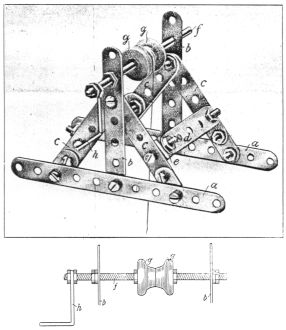

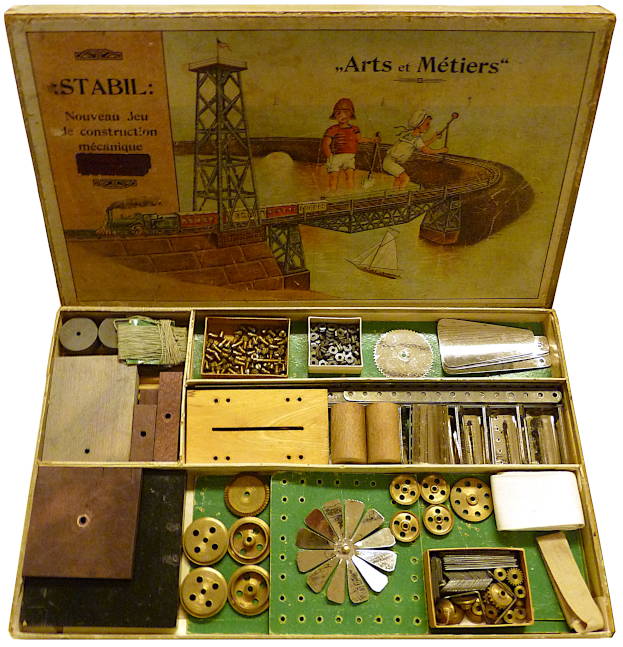

Das Bild rechts zeigt ein Katalogbild eines Kastens 51 von 1912. Man erkennt,

dass die Teile mehrheitlich auf den grünen Pappen aufgenäht waren. Die Pappen

sind dann ihrerseits in die Fächer des Holzkastens eingelegt worden.

Sogar einen Teil der Schrauben hat man in Löcher der Pappen gesteckt.

Von unten hat man dann Muttern darauf gedreht.

Das Katalogbild lässt sogar vermuten, dass selbst Muttern auf die Pappe

aufgenäht gewesen sein könnten. Das kann allerdings anhand der Einstichlöcher in

der gefundenen grünen Pappe nicht bestätigt werden.

Die braunen Holzteile (Spannbretter 1 bis 17b und Sockelplatte 18) waren

wahrscheinlich unter der großen grünen Pappe versteckt. Der große schwarze

Sockel (Teil 19) war dagegen im rechten oberen Fach platziert. Man hat

mit Holzschrauben (Teil 21) die Klemmplatten (Teil 9) seitlich daran befestigt.

Oben auf dem Sockel hat man das Windrad (Teil 13) mit Hilfe der Sockelschraube

(Teil 20) fest gemacht.

Es waren weiterhin eine Pappschachtel

im Kasten, die Teile enthielt, die nicht auf den Pappen angebracht werden

konnten. Bei Ergänzungskästen waren diese Teile, zumindest bei den kleineren,

in Tütchen gesammelt. Hier hat man die beträchtlichen Kosten für das unnütze

Aufnähen der Teile, dieses Zelebrieren von Material, eingespart.

Die Teile insgesamt waren selbst in einem Holzkasten mit Schiebedeckel verpackt.

Lediglich den Kasten 49 gab es im Karton.

Bei den an die Spielwarenhändler gelieferten Kästen wurde reichlich einseitige

Wellpappe verwendet. Innerhalb der Kästen befand sich mindestens eine Lage

davon. Wahrscheinlich waren die gesamten Kästen einzeln von Wellpappe umhüllt.

Diese Pappen sind nach dem Kauf fast immer entsorgt worden.

Auffällig an diesen frühen Kästen sind die Stellringe (Teil 7), Antriebsrollen

(Teil 8) und Klemmscheiben (Teil 9), die 1911 aus Messing waren.

In den Kästen von 1912 sind diese Teile dann aus Holz.

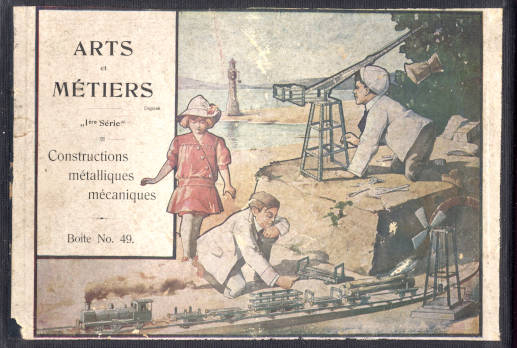

Die folgenden Bilder zu allen Kästen für den französischen Markt hat

Jürgen Kahlfeldt zur Verfügung gestellt. Vielen Dank.

Die Kästen für den Export waren nicht in Holzkistchen, sondern in

einem Karton verpackt. Das folgende Bild zeigt einen Kasten 53 von 1911

für den französischen Markt.

Dass es sich um einen Kasten 53 handelt, ist aus den Teilen im Kasten

erkennbar.

Das dunkelrote Siegel, das die Kastenummer überdeckt, nennt die Anschrift des

Spielwarenhändlers:

156 Rue de Rivoli & 1 Rue du Louvre; Au Paradis des Enfants; Paris

Klicken Sie auf das Bild, wenn Sie eine

Vergrößerung wünschen.

Das Inhaltsverzeichnis auf der

Deckelrückseite des Kartons ist

auch verfügbar.

Ab 1912 verwendete man auch in Frankreich das

neue Deckelbild, das

insbesondere Eisenbahnwagen als Modelle für den Stabil-Baukasten zeigt.

Ab 1912 verwendete man auch in Frankreich das

neue Deckelbild, das

insbesondere Eisenbahnwagen als Modelle für den Stabil-Baukasten zeigt.

Das Bild rechts zeigt den ganzen Deckel eines Kastens 49 von 1912

für den französischen Markt.

Die Maße des Kartons sind

262*181*24mm.

Das Deckelbild füllt die Fläche fast ganz aus. Ich danke Jürgen Kahlfeldt

für alle Bilder zu dem Kasten.

Auf der Deckelrückseite des Kastens ist ein

Inhaltsverzeichnis aufgeklebt. 1912 waren

im Kasten 49 nur 2 Schnurräder (Teil 5). 1913 waren es 4 Schnurräder und

zusätzlich eine Lochscheibe (Teil 35a). Auf diese Weise konnte das Datum des

Deckelbilds festgelegt werden.

Das Innere des Kastens ist noch nicht restauriert. Es dürfte ähnlich aussehen,

wie im Kasten 49 von 1914, wobei

allerdings einige Teile noch fehlten.

Das Vorlagenheft zu diesem Kasten 49 ist dürftig. Das Deckblatt zeigt die Marke

"Arts et Métiers", nennt aber keine Kastengröße. Im Innern folgen - ähnlich wie

bei den deutschen Heften - zwei Einführungsseiten in französicher Sprache.

Dann kommen 16 Fotos mit Unterschrift von den für den damaligen Kasten 49

üblichen Modellen, je zwei Fotos pro Seite. Es fehlt aber jeglicher

Erklärungstext und jegliche Detailskizze. Reklameseiten fehlen auch.

3 Deckblattseiten und 2 Innenseiten sind leer.

Ein Vorlagenheft 50-53 von 1911 in französischer

Sprache können Sie sich bei Interesse ansehen.

Im folgenden Bild werden links ein Kasten 50 und rechts ein

Kasten 50a für den französischen Markt gezeigt.

Klicken Sie auf das Bild, wenn Sie eine Vergrößerung wünschen.

Der Inhalt des Kastens 50 und der

Inhalt des Kastens 50a waren als Zettel

auf der Deckelrückseite aufgeklebt.

Im Folgenden werden links ein Kasten 51 und rechts ein Kasten 51a

für den französischen Markt gezeigt. Klicken Sie auf das Bild, wenn Sie eine

Vergrößerung wünschen.

Der Inhalt des Kastens 51 und der

Inhalt des Kastens 51a waren als Zettel

auf der Deckelrückseite aufgeklebt.

Vorlagenhefte

Das Bild links zeigt das Deckblatt eines Vorlagenheftes von 1911,

eines der ersten bekannten Stabil-Vorlagenhefte.

Es ist auch ein

größeres Bild verfügbar (Autor Jürgen Kahlfeldt).

Das Bild links zeigt das Deckblatt eines Vorlagenheftes von 1911,

eines der ersten bekannten Stabil-Vorlagenhefte.

Es ist auch ein

größeres Bild verfügbar (Autor Jürgen Kahlfeldt).

Für welche Kästen das Vorlagenheft vorgesehen ist, wurde auf dem

Deckblatt noch nicht

vermerkt.

Das hier besprochene Heft enthält auf 24 Seiten die 23 Modelle für die Kästen

50 bis 51 (Modelle 50:11, 51:12). Alle Innenseiten sind auf weißem

glänzendem Kunstdruckpapier von etwa 248mm*170mm, Querformat, gedruckt.

Zu jedem Modell gibt es ein Schwarz-Weiß-Foto, eine Teileliste,

eine anschauliche Bauanleitung und bei Bedarf Detailskizzen.

Zu jedem Modell gibt es ein Schwarz-Weiß-Foto, eine Teileliste,

eine anschauliche Bauanleitung und bei Bedarf Detailskizzen.

Ein Foto abzudrucken ist eine Neuerung bei Walther, die nur bei den frühen

Vorlagenheften für Stabil vorkommt. Ab 1913 werden dann auch bei Stabil

vermehrt Zeichnungen verwendet.

Die Teileliste für jedes einzelne Modell ist bereits in der für Walther

typischen Art abgefasst, wobei Komponenten des Modells benannt werden und

zu den Komponenten die benötigten Stabil-Teile angegeben werden.

Bei den einfacheren Modellen wird für fast jedes Modell eine eigene

Seite im Vorlagenheft bereit gestellt. Nur bei den komplexeren Modellen

des Kastens 52 werden 2 Seiten für ein Modell benötigt.

Das gerade beschriebene Heft wurde den Kästen 50 und 51 beigelegt. Für den

Kasten 52 gab es ein erweitertes Heft. Es umfasst auf 36 Seiten die Modelle 1-31

für die Kästen 50 bis 52 (Kasten:Modelle 50:11, 51:12, 52:8).

Das Heft für den Kasten 53 zeigte dann auf 50 Seiten insgesamt 38 Modelle

(Kasten:Modelle 50:11, 51:12, 52:8, 53:7).

Eine Kopie dieses Vorlagenheftes ist verfügbar.

Bei den ganz frühen Vorlagenheften ist am Anfang ein

Zettel eingeklebt, der uns zeigt, dass

Stabil bereits mit den Kästen 50 bis 53 begann.

Vorlagenhefte für die Kästen 50-51, 50-52 und 50-53 gibt es auch in

französischer Sprache.

In Frankreich wurde Stabil damals unter den Namen Arts et Métiers,

Série 1, angeboten (Série 2 war der Maschinen-Baukasten;

Série 3 war Walther's Ingenieur Bauspiel). Auf den

Deckblättern der

Vorlagenheften fehlt jedoch die Angabe "Série 1".

Eine Kopie dieses Vorlagenheftes ist verfügbar.

Die Vorlagenheft von 1912 zeigt auf dem Deckblatt bereits die Bezeichnung

Walther's neues Konstruktionsspiel STABIL - nicht mehr

"Walther's neues Jngenieur-Bauspiel STABIL".

Es sind Hefte 49, 49-51, 49-52, 49-53 gefunden worden. In einigen Fällen

wurden die entsprechenden Seiten einfach hinten in ein Heft eingeklebt.

So ist aus dem Jahr 1913 dann ein Heft bekannt, bei dem die Seiten mit

den Modellen für den Kasten 54 als extra gehefteter Zusatz hinten in das

Heft eingeklebt ist.

Auf dem Deckblatt befindet sich ein großer violetter Stempelaufdruck

"Vorlageheft zu No. 53" (obwohl auch die Modelle für den Kasten 54 eingeklebt

sind).

Das Heft enthält unverändert sämtliche Modelle, die in den Heft von 1911

auch schon enthalten waren. Am Anfang sind zusätzlich die Modelle für den

Kasten 49, je 2 Modelle pro Seite, abgedruckt. Die Modelle für die

Kästen 50 bis 52 sind, bis auf die geänderte Nummerierung der Modelle,

identisch mit den Modellen aus dem Heft von 1911.

Eine Kopie dieses Vorlagenheftes ist verfügbar.

Weitere Hinweise zu den Vorlagenheften finden Sie bei den

Deckblättern und in der

Liste der Vorlagenhefte.

Modelle bis 1912

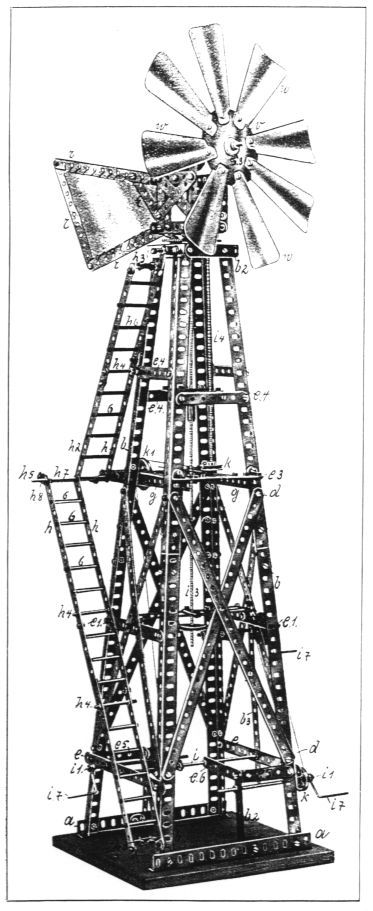

Das Bild links zeigt die Kleine Windmühle aus Kasten 49 von 1912.

Das Bild links zeigt die Kleine Windmühle aus Kasten 49 von 1912.

Dieses Modell ist schon eines der anspruchsvolleren des Kastens 49.

Es war im ersten Vorlagenheft noch nicht enthalten.

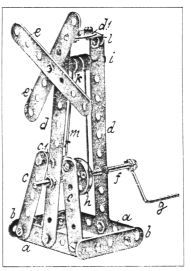

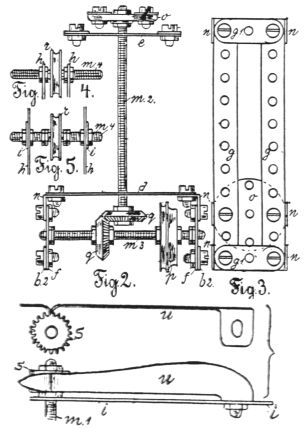

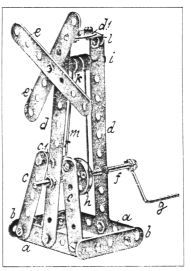

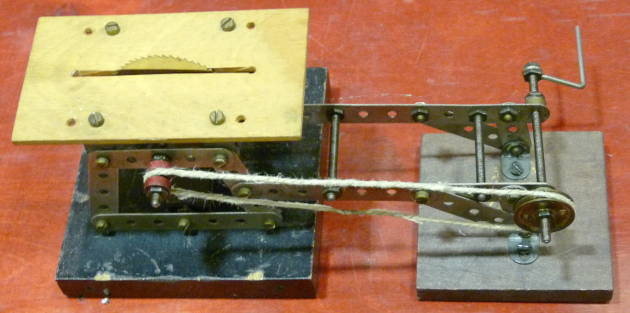

Das Modell rechts ist die Bauwinde aus Kasten 50 von 1911 oder früher.

Unter dem Modell ist eine Detailskizze zum Modell angegeben, die die

Seiltrommel aus 2 hölzernen Klemmscheiben zeigt.

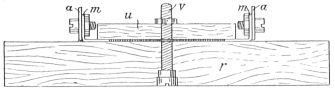

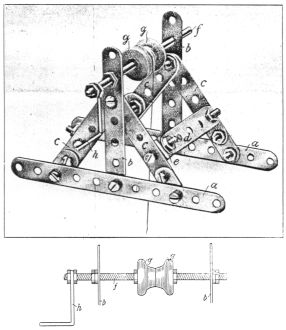

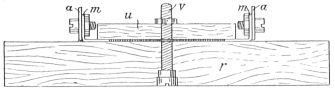

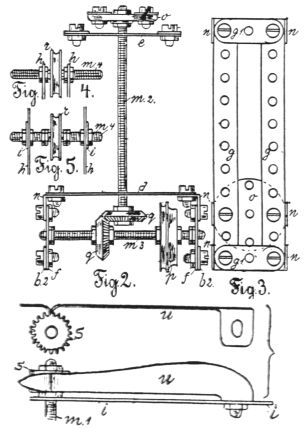

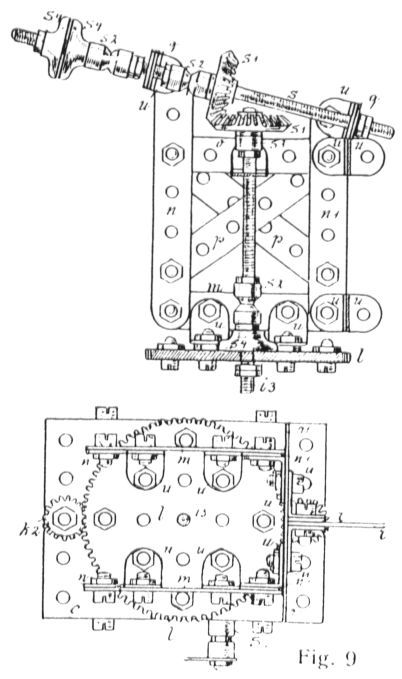

Das Modell zeigt Kreissäge mit Vorgelege aus Kasten 51 von 1911.

Dem Kasten 51 lagen dunkel gebeizte Holzbrettchen bei, auf die man die

Konstrukte festklemmen (siehe Detailzeichnung unten) oder mit Holzschrauben

festschrauben konnte.

Das Modell zeigt Kreissäge mit Vorgelege aus Kasten 51 von 1911.

Dem Kasten 51 lagen dunkel gebeizte Holzbrettchen bei, auf die man die

Konstrukte festklemmen (siehe Detailzeichnung unten) oder mit Holzschrauben

festschrauben konnte.

u bezeichnet das Spannbrett (Teil 17), das mit der Sockelschraube v (Teil 20)

den Sägebock auf dem Sockel r (Teil 19) festklemmt.

Unten am Sägebock sind dafür noch

die beiden Winkel m zu befestigen.

Das Vorgelege mit Kurbel ist mit Holzschrauben (Teil 21) auf der

Sockelplatte s (Teil 18) befestigt.

Für ein richtiges Sägen von Hölzchen dürfte das Modell, insbesondere die

Transmission, aber nicht ausgereicht haben.

Jürgen Kahlfeldt hat das Modell aus damaligen Teilen zusammengebaut. Siehe Bild

unten.

Jürgen Kahlfeldt hat das Modell aus damaligen Teilen zusammengebaut. Siehe Bild

unten.

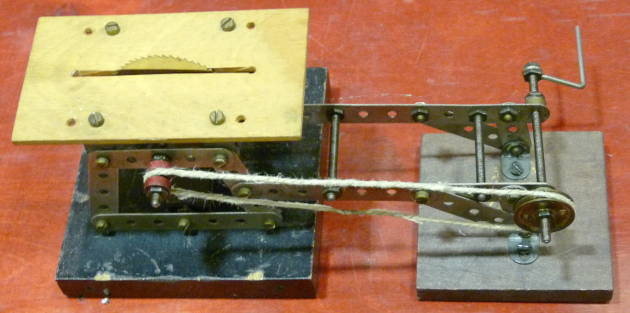

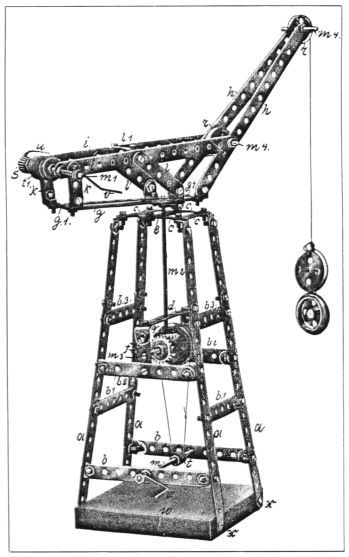

Der folgende Krahn mit drehbarem Ausleger (bitte stören Sie sich nicht

an der Rechtschreibung von 1911) aus Kasten 52 von 1911 zeigt uns

bereits die Komplexität der Modelle, wie sie schon bei den

allerersten Kästen von Stabil erreicht werden konnte.

Das eine im Kasten enthaltene Zahnrädchen wird nur zusammen mit der

Sperrfeder als Bremse benützt.

Das Paar Kegelräder hat dagegen Zahnradfunktion.

Leider war - laut

Teileliste - im Jahr 1911 nur eine Kurbel im Kasten 52

enthalten, obwohl man für das Modell 2 Kurbeln benötigt.

Auch bei anderen Modellen reicht manchmal die Anzahl der

Teile (laut Teileliste) nicht aus, um alle Modelle, so wie beschrieben,

zu bauen.

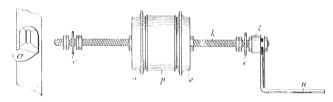

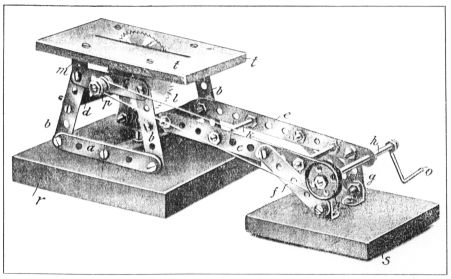

Der Fallhammer aus Kasten 53 von 1912 ist ein eher einfach aussehendes

Modell. Die notwendigen Textilarbeiten zur passenden Einstellung des

Transportriemens erfordern jedoch viel Geduld.

Der Fallhammer aus Kasten 53 von 1912 ist ein eher einfach aussehendes

Modell. Die notwendigen Textilarbeiten zur passenden Einstellung des

Transportriemens erfordern jedoch viel Geduld.

Ich habe das Modell gewählt, weil nur dieses den Fallklotz (Teile 29) und den

schmalen Transportriemen (Teil 34) enthält. Beide Teile wurden etwa 1915

aus dem System genommen, und das Modell verschwand aus den Vorlagenheften.

Aus der Skizze geht hervor, dass ein Winkel auf den schmalen Transportriemen

aufzunähen ist. Der Winkel hebt den Fallklotz, bis dieser an der oberen Achse

ausrastet und dann durch sein Eigengewicht herabfällt.

Der Fallklotz ist ein dunkel gebeiztes Holzstück, 95mm hoch, 70mm breit und

16mm tief. An den Längsseiten hat es Nuten, mit denen der Fallklotz s

zwischen den Winkeleisen m gleitend gehalten wird. An dem einen Loch des

Fallklotzes ist ein Winkel befestigt, an dem der Winkel des Transportriemens

den Fallklotz heben kann.

Der Transportriemen schmal (Teil 34) ist 21mm breit. Die Transportwalze (Teil 30)

ist nur 17mm breit. Deshalb muss sie durch die angesetzten Flanschenräder etwas

verbreitert werden.

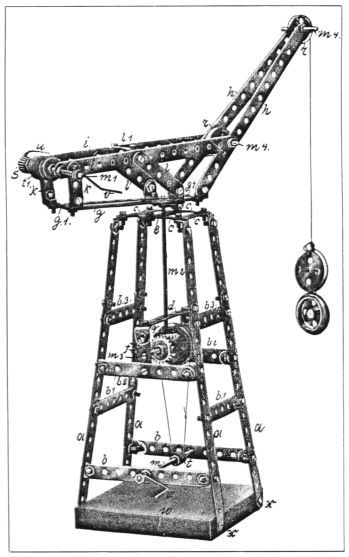

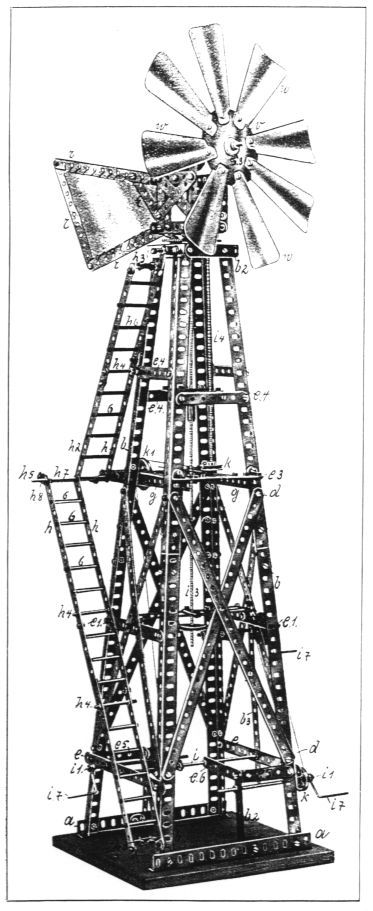

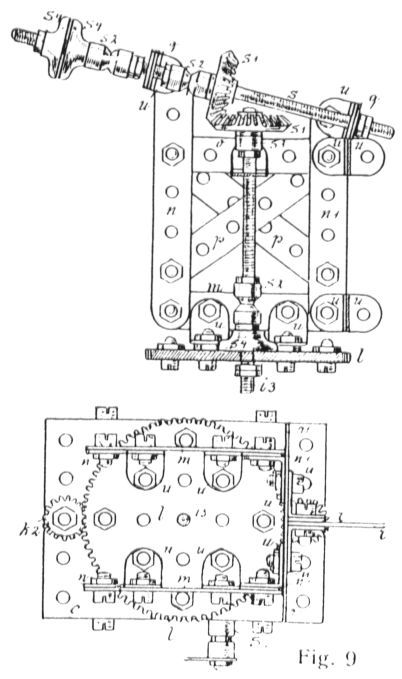

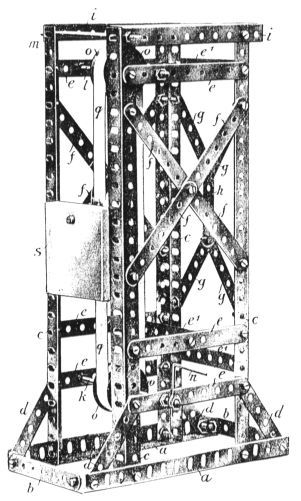

Die folgende Grosse Windturbine aus Kasten 54 von 1912 ist ein

eindrucksvolles Modell, das viele Stabil-Teile in ihrer ursprünglichen Form und

Verwendung zeigt. Das Modell wird im Vorlagenheft auf 4 Seiten mit

zahlreichen Detailskizzen beschrieben. 2 dieser Skizzen sind hier übernommen.

Für den Kasten 54 wurden die Abgebogene Lochplatte 7*5 Loch (Teil 1b),

die Zahnräder 25a und 25b, sowie die Teile 35 bis 39 neu geschaffen.

Am Anfang war die Abgebogene Lochplatte 1b noch nicht ausgestanzt. Die

Köpfe der Schrauben im Zahnrad l, (Teil 25b, siehe Detailskizze unten)

gleiten darauf, wenn das Windrad in Windrichtung gedreht wird.

Auf dem Zahnrad L (Teil 25b) ist das Drehgestell für das Windrad montiert,

was in den Detailskizzen genau zu sehen ist.

Die Anordnung der Löcher auf dem Zahnrad 25b wurde durch dieses Modell

beeinflusst.

Die Lochscheibe (Teil 35), die als Windradnabe verwendet wird, hatte laut

ursprünglicher Teileliste nur insgesamt 9 Löcher und einen Durchmesser von

80mm. Dieses Teil wurde aber im aufgefundenen Kasten aus dem Jahre 1914

nicht mehr angetroffen. Es lag bereits die verbesserte Version mit

25 Löchern bei.

Die Lochscheibe ist zwischen 2 Klemmscheiben s4 gelagert. Dadurch wird

erreicht, dass die Achse senkrecht zur Ebene der Scheibe steht. Durch die

damalige mangelhafte Genauigkeit der Muttern wäre sonst eine senkrechte Montage

kaum erreichbar.

Als Leitersprossen werden Holzstifte h6 (Teil 39) verwendet. Diese Stäbchen

werden nur zwischen die seitlichen Flacheisen eingesteckt.

Das Modell war bis 1919 in leicht veränderter Form in den Vorlagenheften

beschrieben. Ein Foto des Modells

von 1919 ist verfügbar.

Teile der Anfangszeit

Am Anfang wurde viel experimentiert. So gibt es bei mehreren Teilen Prototypen,

die auch in die Kästen gegeben wurden. In den meisten Fällen wurden diese

Prototypen jedoch schon innerhalb eines Jahres durch die endgültige Version

ersetzt. Bei anderen Teilen dauerte es aber Jahre, bis endlich die fertige

Version sich etablierte.

Ganz besonders auffällig in dieser Zeit ist die große Vielfalt an Varianten von

Teilen, insbesondere, wenn diese Teile in ähnlicher Art auch bei Meccano

vorkamen.

Offensichtlich wollte sich Walther auf diese Weise vom Vorwurf des Nachmachens

seitens Meccano schützen.

Seine vielen Varianten sollten die Teile als Allerwelts-Gebrauchsgegenstände

erscheinen lassen, nicht als Teile ganz speziell für diesen Baukasten.

Die Teile sollten jedenfalls Gebrauchsmuster-mäßig nicht angreifbar sein.

Die Flacheisen (Teil 1)

waren vom Anfang an vernickelt.

Den genauen Lochabstand von 12.5mm hatte man noch nicht im Griff. Meist fertigte

man mit 12.6mm Lochabstand.

Die richtige Breite der Flacheisen von 12.3mm hat man auch noch nicht erkannt.

Man fertigte in Breiten von 12.6 bis 14.3mm.

Die Winkel (Teil 2)

gab es in Walther's Ingenieur Bauspiel noch nicht. Es gab sie aber bei Meccano.

Die Schnurräder (Teil 5)

und die

Flanschenräder (Teil 22)

waren aus massivem Messing gedreht. Sie kamen in ähnlicher Art bei Meccano vor

und wurde, wie auch die Winkel, einer enormen Vielfalt an Varianten hergestellt.

Die Schrauben sind bei Stabil auch

anders als bei Meccano.

Während man bei Meccano Schrauben nach der Norm BSW 5/32" fertigte, wurden bei

Stabil die Schraubenschäfte und alle

Gewindestifte mit einer

anderen Steigung

(nicht 0.8mm pro Gang sondern 0.77mm pro Gang) gedreht.

Die Schrauben sind aus Messing. Die sechseckigen Muttern sind aus Eisen.

(Meccano verwendete 4-kant-Muttern.)

Aus Walther's Ingenieur Bauspiel wurde eine ganze Reihe von

Teilen aus Holz übernommen.

Viele dieser Teile wurden 1915 wieder ausgesondert. Es sind dies insbesondere die

Spannbretter, Sockel und die

Holzschrauben.

Andere Holzteile, etwa die

Stellringe (Teil 7), die

Antriebsrollen (Teil 8)

und die Klemmscheiben

(Teil 9) von 1912 und 1913, waren 1911 und dann wieder 1913-1914 aus Messing.

Manche Holzteile, etwa die Holzräder

(Teile 15/15a), der

Kreissägetisch (Teil 16)

und die Transportwalzen

(Teile 31) blieben dauerhaft im System.

Auch einige ungewöhnliche Teile gehen auf die frühe Zeit zurück. Das

Windrad (Teil 13), das

Kreissägeblatt (Teil 14)

und der Förderhaken

(Teil 37) sind solche Kuriositäten.

Bei den ersten abgebogenen Lochplatten

(Teil 1b), dem

Windrad (Teil 13), den

frühen Windmühlenflügeln

(Teil 26)

und bei den ersten Lochscheiben von 80mm Ø

(Teil 35) handelt es sich nicht um galvanisch vernickelte

Teile, sondern um Teile, die aus plattiertem Blech ausgestanzt

wurden. Diese Teile haben selbst heute noch ihren hellen Spiegelglanz.

Die ersten Baggerschaufeln

(Teil 30) und die ersten

Lochscheiben von 80mm Ø

(Teil 35) wurden spätestens 1913 geändert und bekamen da

ihre endgültige Form, selbst wenn die alten Formen noch Jahre später auf den

Deckelrückseiten der Kästen gezeigt wurden.

Die mittleren Zahnräder

(Teil 25a) und die

großen Zahnräder

(Teil 25b) haben bis 1919 58 bzw. 96 Zähne.

Erst danach haben sie 60 bzw. 100 Zähne. Die Zähnezahl der

Kronräder (Teil 32)

ist in der frühen Zeit nicht immer gleich.

Inhaltsverzeichnis und Abbildungen der Teile

Die Vorlagenhefte vor 1916 enthalten noch kein Inhaltsverzeichnis der Kästen und

noch keine Abbildungen der einzelnen Stabil-Teile.

Vielmehr waren die Abbildungen der Teile und das Inhaltsverzeichnis des

speziellen Kastens auf ein Blatt Papier gedruckt, das auf der Rückseite des

Kastendeckels aufgeklebt war.

Solche Bilder mit Teilen und Kasteninhalt für einen Kasten 53 von 1912

zeigt Ihnen die Deckelrückseite Kasten 53 von

1912 und die Deckelrückseite

eines Kastens 53a von 1913.

Eine besondere Aufbereitung dieser

Bilder erlaubt es Ihnen, sich eine Beschreibung der einzelnen Teile

anzusehen.

Ein Inhaltsverzeichnis der Kästen finden Sie in der

Teileliste 1914/1911.

Die Liste zeigt zuerst den Inhalt der Kästen von 1914, rechts daneben den

Inhalt der Kästen von 1911 an. Man sieht, dass sich in dieser kurzen Zeit

einige Teile schon stark geändert haben. Insbesondere fällt auf, dass

ab etwa 1913 die Teile 7 (Stellring), 8 (Antriebsrolle), 9 (Klemmscheibe)

aus Messing gefertigt wurden, nicht mehr aus Holz, wie noch 1911.

In den Modellen sind manchmal Prototypen von Teilen abgebildet,

die kurze Zeit später durch ein verbessertes Exemplar ersetzt wurden.

Im Verzeichnis aller Stabil-Teile

sind die Teile auch genannt, selbst wenn davon bisher noch kein Exemplar

gefunden wurde.

Zur Erstellung der Teileliste von 1911 standen Deckelrückseiten der

Kästen 50a, 51, 52 und 53 zur Verfügung.

Der Inhalt der anderen Kästen konnte daraus errechnet werden.

Der Inhalt des Kastens 49 von 1911 jedoch wurde allein aus den Modellen

ermittelt.

Leider reichten die Teile im Kasten manchmal nicht aus, um alle zugehörigen

Modelle aus dem Vorlagenheft damit bauen zu können.

Meccano - die Konkurrenz aus dem Ausland

Im Januar 1901 meldete der Engländer

Frank Hornby ein

englisches Patent auf einen

Metallbaukasten an. In November 1901 wurde ihm das Patent dann erteilt.

Seinen Metallbaukasten konnte Hornby schon bald auch außerhalb Englands

patentieren lassen. Jedoch in den Ländern, wo der Neuigkeitsgehalt von Erfindungen

vom Patentamt überprüft wurde, bekam er Schwierigkeiten.

So wurde ihm in den USA nur seine Klammerbefestigung der Räder auf den Achsen

als Patent anerkannt [Hobson S. 7ff].

In Deutschland versuchte er erst gar nicht, ein Patent zu bekommen -

seine Erfindung wäre großteils nicht patentfähig gewesen.

Wir können zwar davon ausgehen, dass Hornby seinen Metallbaukasten vollständig

allein erfand. Aber bei Patenten zählt nun einmal die zeitliche Reihenfolge

der Anmeldungen, auch die der Erfindungen von Teilobjekten.

Wer einen Teilobjekt des Kastens zuerst erfand, bekam das Patent dafür.

So ist nun einmal Gustav Lilienthal

der Erfinder der gleichmäßig gelochten Flachstäbe, der diese Erfindung bereits

1888 auf den Namen seines Bruders Otto als

Patent angemeldet hatte.

Wer - wie Hornby - die gleichmäßig gelochten Flachbänder später nochmals

erfand, hatte das Nachsehen.

Hornby verkaufte seinen Baukasten zunächst unter dem Markennamen Mechanics

Made Easy. 1907 verwendete er dann den Namen Meccano.

Sein früherer Arbeitgeber David Hugh Elliott, ein "Cattle Salesman", lieh Hornby,

seinem "Cashier", Geld und half bei der Gründung seiner Firma. 1908 stand

Hornbys Firma, jetzt "Meccano Ltd." genannt, auf eigenen Füßen, und Elliott zog

sich aus der Firma zurück [Love,Gamble S. 8-41].

Hornbys Metallbaukasten entwickelte sich prächtig. Die Teile und Modelle wurden

laufend verbessert und vermehrt.

Seine Flacheisen waren 1911 vernickelt, abgerundet und hatten einen Lochabstand

von einem halben Zoll oder 12.7mm. Verbunden wurden die Flacheisen durch

Schrauben mit 4-kant-Muttern des 5/32"-BSW-Gewindes ("=inch=Zoll).

Als Achsen verwendete er 1911 Stücke dicken Drahtes (Imperial Standard wire

gauge (IWG) 8, entspr. 4.06-4.1mm Drahtdurchmesser) mit einem schmalen

Längsschlitz.

Diese Achsen konnten nur drehbar in einem Modell genützt werden und mussten

durch Klammern gegen Herausfallen gesichert werden.

Die Räder hatten in den Naben ebenfalls einen Längsschlitz. Sie mussten

durch besondere Klammern auf den Achsen fixiert werden. Dabei griffen die

Klammern in die Längsschlitze der Achsen und in die der Räder ein.

Diese Art der Befestigung war jedoch nicht besonders stabil.

Hornbys Metallbaukasten Meccano verbreitete sich schnell in Europa.

Schon um das Jahr 1908 entstand ein Bauanleitungsheft in deutscher Sprache.

Wahrscheinlich kannte Franz Walther schon 1910 diesen außerordentlich

erfolgreichen englischen Metallbaukasten.

Als etablierter Hersteller von technischen Baukästen aus Holz und Metall

sah er hier eine Herausforderung. So er brachte einen eigenen Baukasten

heraus, der Meccano in mancher Art ähnelte.

Franz Walther brauchte ja nur seinen bisherigen Metallbaukasten, nämlich

"Walther's Ingenieur Bauspiel"

von 1904, mit einem größerem Lochabstand zu fertigen

und die Teile mit Schrauben (anstelle von Klammern) zu verbinden.

Im Gegensatz zu Meccano hatte er bereits seit 1904 Gewindewellen in

seinem Ingenieur Bauspiel in Gebrauch, was ein deutlicher technisch Vorsprung

gegenüber der damaligen Nutenbefestigungen von Meccano war.

Das Verfahren, die Räder mit Muttern auf Gewindewellen zu befestigen,

meldete er erst im Juni 1911 als

Gebrauchsmuster an.

Man kann rätseln, warum Franz Walther sich die Befestigung der Räder auf

Gewindewellen nicht schon früher hat sichern lassen.

Franz Walther gab in einem Rückblick aus dem Jahr 1929 einen etwas

verbitterten Hinweis : "Kapitalkräftige ausländische Firmen bemächtigten

sich der Idee und ahmten sie im Ausland nach,

weil wegen der damaligen beschränkten Betriebsmittel keine Auslandspatente

genommen werden konnten."

Nun, wir wissen, dass Lilienthal, Hornby und Korbuly

vor Franz Walther

Baukästen produzierten.

Aber das Zitat kann nur auf Hornby gemünzt sein, der ja Lilienthals

abgelaufenes Patent auch nützte - zumindest juristisch gesehen. Insbesondere

aber offenbart uns das Zitat, dass Franz Walther offensichtlich die Kosten für

Patentschutz, vor allem im Ausland, am Anfang nicht aufbringen konnte.

Er war vor 1911 in keiner guten wirtschaftlichen Verfassung und musste sparen.

Walthers Gebrauchsmuster-Anmeldung vom Juni 1911 war vielleicht nur eine

Reaktion auf Hornbys erste Anmeldung eines Gebrauchsmusters in Deutschland.

Im Februar 1911 meldete Hornby Gebrauchsmuster für jeweils eine

"Konstruktionsplatte für Bauspielzeuge" (Nummern 455056, 455057) an.

Davor hatte Hornby weder ein Patent noch ein Gebrauchsmuster in Deutschland.

Mit seiner eigenen Gebrauchsmusteranmeldung konnte Walther Grenzen

setzen für Hornby, die dieser dann auch in Deutschland zu beachten hatte.

Leider ist der Text von Walthers Gebrauchsmuster nicht mehr greifbar.

Nur der Titel der Anmeldung ist bekannt. Es war ein Bauspiel mit

gleichmäßig gelochten Flach- und Winkeleisen, bei dem Gewindestifte

gleichzeitig als Welle, Zug- oder Verbindungsstange Verwendung finden.

Damit durfte Hornby in seinen deutschen Baukästen zumindest keine Gewindestifte

verwenden - so lange wie Walthers Gebrauchsmusterschutz gültig war.

Es gab um 1910/11 bereits eine Zusammenarbeit von Meccano mit der deutschen

Firma Märklin. So lieferte Märklin seit Ende 1910 Federmotore für Meccano

Love, Gamble S.51]. Karton und Beipackzettel

wurden in England hergestellt. Diese Lieferungen erfolgten bis zum Beginn des

Ersten Weltkrieges.

Im französischen Märklin-Katalog von 1911

[Baecker5] werden

jedenfalls die Meccano-Baukästen angeboten. Nachdem Hornby sich 1910 von seinem

Generalvertreter für Europa, der Firma Weimar in Rotterdam, getrennt hatte,

sprang Märklin ein. Aber bereits 1912 gründete Hornby in Paris und Berlin

eigene Niederlassungen, die den Vertrieb von Meccano selbst übernahmen.

Anscheinend waren beide Firmen von einer Bekanntgabe einer Zusammenarbeit in

Deutschland nicht angetan. Jedenfalls ist mir keine deutsche Schrift einer der

beiden Firmen aus der Zeit von 1912 bis Juli 1917 bekannt, die die Namen Meccano

und Märklin gemeinsam beinhaltet hätte.

Es ist auch nicht bekannt, welche Arten von Geschäftsbeziehungen zwischen

Märklin und Meccano, neben der Lieferungen von Federmotoren, sonst noch

bestanden.

Es wird zwar in der Geschichte des

Märklin-Metallbaukastens geschrieben, Märklin sei schon vor dem

1. Weltkrieg Generalvertreter der Meccano Ltd. für den ganzen Kontinent

gewesen. Diese Aussage kann aber einzig und allein nur für das Jahr 1911

belegt werden. Eine darüber hinaus gehende Zusammenarbeit kann nicht belegt

werden.

Die Mitte 1912 gegründete deutsche Niederlassung der englischen Firma

Meccano Ltd. war ein Handelsbüro in Berlin C2, Burgstr. 28.

Produziert wurde dort nicht.

Vielmehr wurden die Kästen direkt aus England importiert - mit deutschen

Bauanleitungen, deutschen Deckelbildern und Berliner Anschrift auf den

Anleitungsbüchern. Auf den Deckelbildern ist jedoch als Hersteller immer

"MECCANO LTD., LIVERPOOL" genannt.

Die Flachbänder der Firma Meccano aus der Zeit um 1910 waren vernickelt.

Ab etwa 1912 wurden in England, parallel dazu, auch schwarze Flachbänder

hergestellt, die für Deutschland und die Schweiz bestimmt waren, teilweise auch

für die Niederlande, Skandinavien und für Frankreich

[Forum NZMeccano, Post #14].

In England blieben die Flacheisen aber vernickelt.

Eine deutsche Firmendarstellung von Meccano aus 1914 nennt "oxidierten" Stahl

als Material [Wegw. 18.2.1914 S.76].

Die Flacheisen hat man dazu verkupfert und anschließend oxidiert. Die Winkel

wurden anders geschwärzt [Sullivan].

Es gab also mehrere technische Verfahren des Schwärzens bei Meccano.

Erst um 1916 gab man in England diese schwarzen Teile wieder auf.

Die Meccano-Baukästen mit schwarzen Teilen wurden jedenfalls 1916 noch von

England aus in die Schweiz und die Niederlande exportiert.

Warum man überhaupt schwarze Flachbänder herstellte, ist unbekannt.

Wollte sich Meccano auf diese Art von Stabil abgrenzen, das ja vernickelte

Teile verwendete ?

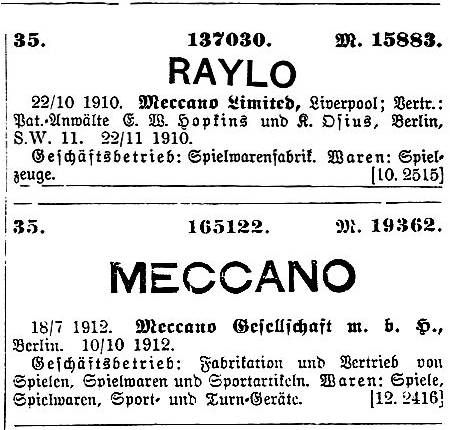

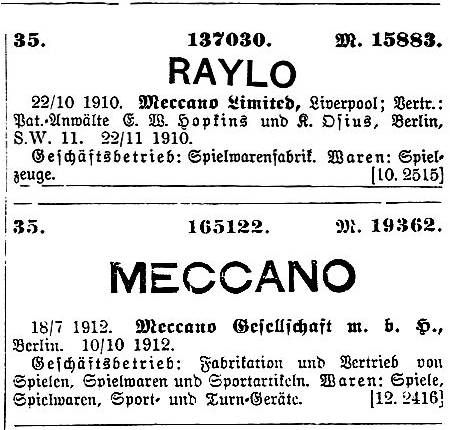

Direkt nach der Gründung der deutschen Meccano-Niederlassung ließ die englische

Muttergesellschaft die bisher in Deutschland angemeldeten vier Gebrauchsmuster

und den Ende 1910 angemeldeten Markennamen "RAYLO" auf die deutsche

Niederlassung übertragen. Der Markenname "MECCANO" wurde auch

erst am 18. Juli 1912 in Deutschland beantragt und für die deutsche

Meccano-Gesellschaft m.b.H. eingetragen.

Direkt nach der Gründung der deutschen Meccano-Niederlassung ließ die englische

Muttergesellschaft die bisher in Deutschland angemeldeten vier Gebrauchsmuster

und den Ende 1910 angemeldeten Markennamen "RAYLO" auf die deutsche

Niederlassung übertragen. Der Markenname "MECCANO" wurde auch

erst am 18. Juli 1912 in Deutschland beantragt und für die deutsche

Meccano-Gesellschaft m.b.H. eingetragen.

Wenn man die Meccano-Metallbaukästen des Jahres 1911 mit den Stabil-Baukästen

des gleichen Jahres gegenüber stellt, so fällt sofort auf, dass diese sich

sowohl in der Bestückung (also dem Inhalt) und folglich auch in den

Modellen grundsätzlich unterscheiden.

Eine Urheberrechts-Verletzung hätte Hornby dem Franz Walther wohl kaum vorwerfen

können (wie er es später bei Francis Wagners System

American Model Builder

gerichtlich feststellen lassen konnte).

Es ist aber offensichtlich, dass einige der damalige Stabil-Teile den

entsprechenden damaligen Meccano-Teilen weitgehend gleichen

(z.B. Schnurrad 5, Flanschenrad 22).

Die Firma Meccano, deren Baukästen ja bereits 1901 unter dem Namen

"Mechanics Made Easy" verkauft wurden, hatte international ihre Kästen als

Muster schützen lassen. Diese geschützten Muster durften für Stabil, auch nur

teilweise, nicht übernommen werden, weil Walther ja auch international

verkaufen wollte.

Deshalb ist ja auch bei den Flacheisen der Lochabstand bei Stabil (12.5mm)

anders als bei Meccano (12.7mm).

Die Stabil-Schrauben hatten vor 1915 ein etwas anderes Gewinde als jene bei

Hornbys System.

Bei den Rädern und Winkeln schuf die Firma Walther dagegen eine enorme Vielfalt

an Varianten, die aber die Möglichkeiten beim Bauen von Modellen nicht

einschränkte. Man könnte fast meinen, es wären übliche Gegenstände des

alltäglichen handwerklichen Gebrauchs in die Kästen eingeflossen.

Eine Klage der Firma Meccano gegen Walther hätte etwa an den Schnurrädern

aus Messing und an den Verbindungswinkeln ansetzen können. Davor musste sich

Franz Walther weitestgehend schützen.

Dass Franz Walther in seinen neuen Vorlagenheften für Stabil jetzt auch Fotos

abdruckte, wie das bei Meccano schon lange üblich war, hätte auch als

Ideenklau strapaziert werden können.

Dass Hornbys Rechtsabteilung jedenfalls sehr rührig war, und in die Richtung zu

den vielen kleineren Herstellern mehrfach

Drohungen hören ließ, man wolle

demnächst gegen Nachahmer juristisch vorgehen, zeigte bald Wirkung.

Im Ausland hat man mit der Masche schon früh begonnen, in Deutschland erst 1914.

Die kleinen Hersteller konnten sich einfach auf keinen existenzbedrohenden

Rechtsstreit einlassen, selbst wenn Hornbys Ansprüche zweifelhaft waren.

Insbesondere im Ausland gaben so manche ihre Produkte auf, weil dort nicht die

gleiche Rechtssicherheit wie in Deutschland herrschte. In Ländern, in denen

Lilienthal sein Patent nicht

angemeldet hatte, dürfte Hornby kaum auf Schwierigkeiten getroffen sein, seinen

zweifelhaften Anspruch der Erfindung der gleichmäßig gelochten Flachbänder

durchzusetzen.

Er konnte jedenfalls den Vertrieb des Systems Mécanic der Firma

"Jouet de Paris" 1923 gerichtlich beenden

[OSN Heft 12, S.314, April 1995].

Auch in den USA konnte er neben der erfolgreichen Klage gegen

American Model Builder auch

den Hersteller von Structo 1919 außergerichtlich zum Aussteigen bringen

[OSN Heft 15, S.424, Okt. 1996].

Dieser durfte dann als Zulieferer für Meccano in den USA weiterarbeiten

[Forum NZMeccano, Post #54].

Es sind noch mehr solche Rechtsfälle bekannt. Die Dunkelziffer dürfte recht

hoch sein. Wer ohne Gerichtsverfahren aufhörte, wurde ja in der Literatur nur

selten erwähnt.

Hornby ging ja sogar gegen Spielwarenhändler vor, die andere Metallbaukästen

verkauften. Wahrscheinlich aufgrund dieser Machenschaften nahm der Spielwarenhändler

Franz Carl Weber aus Zürich das Ingenieur-Bauspiel "Stabil" aus seinem

Katalog von 1914.

Die Kästen zum Eisenbahnwagenbau nahm er kurioserweise jedoch auf.

Eine Begründung dafür gab es nicht.

Es zeigt sich hier klar die damalige Marktmacht von Meccano.

Als eines der Paradebeispiele für seine Prozesse strapazierte Hornby in seinen

Publikationen gerne den Prozess gegen Francis Wagner, bei dem Wagner

wegen Copyright-Verletzung und unfairem Wettbewerb verurteilt wurde,

weil er Hornbys Kästen in ihrem äußeren Erscheinungsbild nachmachte und weil

er Teile aus Hornbys Vorlagenheften nachdruckte.

In der ersten Instanz erreichte er 1916 darüber hinaus auch eine Verurteilung

wegen Patentverletzung [Meccano v. Wagner].

Es ging dabei um das US-Patent 1079245 über

"Perforated Plates", nicht um Hornbys erstes Patent von 1901, wie man aus seinen

Veröffentlichungen annehmen könnte.

Hornby war über das Urteil recht erfreut und schilderte es entsprechend

[Meccano Magazine 1932/2 S.92].

Hornby war das aber nicht genug. Der New Yorker Spielwarenhändler John Wanamaker

hatte Wagners Baukasten im Angebot und hatte Ende 1916 noch Einzelteile für dem

"American Model Builder" im Geschäft.

Aufgrund von Prozessunterlagen aus dem Internet kann man annehmen, dass

eine Verkäuferin den Unterschied einer (patentierten) Lochplatte von Meccano zu

einer von AMB einem Kunden nicht darlegen konnte, dass sie die Platten sogar

verwechselte.

Nun strengte Hornby einen Prozess gegen Wanamaker an, auch mit Copyrightverstoß,

unfairem Wettbewerb und Patentverletzung, wie schon bei Wagner.

Im Laufe dieses Prozesses wurde festgestellt, dass Hornbys Patent über die

"Perforated Plates" ungültig war, und Wagner somit auch keine Patentverletzung

begangen hatte. (Das Patent war ungültig, weil die im Patent aufgezählten

Patentansprüche Hornby ein Monopol auf Lochplatten beschert hätten.)

In den Verhandlungen wurde Hornbys Klage gegen Wanamaker weiter abgewiesen,

weil er als Händler alles verkaufen dürfe.

Hornbys Interessen seien ausreichend berücksichtigt, da ja gegen den Hersteller,

nämlich Wagner, schon entsprechende Verbote ergingen.

Er durfte seinen Kasten ja nicht mehr verkaufen, über welchen Händler auch

immer.

Hornby rief darauf, ohne die nächst höhere Instanz abzuwarten, gleich den

Supreme Court an, weil er eine schnelle Entscheidung wollte. Der lehnte ab

und verwies die Klage zurück an die zuständige Vorinstanz

[wikisource].

Nach weiterem Hickhack einigte sich Hornby schließlich mit Wanamaker

außergerichtlich. Wanamaker erklärte, er werde keine von Wagner

gelieferten Teile mehr verkaufen. Das war jedoch bereits im Urteil gegen

Wagner festgesetzt worden, wo man gegen Wagner ein Herstellungsverbot

seiner Teile und Kästen verhängt hatte.

In dem Schriften der Firma Meccano wird dieser Prozess gegen Wanamaker

jedenfalls nicht erwähnt.

Es sei dies hier nur ein Eindruck von Hornbys juristischen Aktivitäten. Nicht

umsonst sprechen einige, die sich mit der Geschichte von Meccano befassen,

von Hornbys "litigious nature".

Verständlicherweise hatte Hornby etwas dagegen, wenn jemand seinen Metallbaukasten

kopierte. Das hinderte ihn aber nicht, Ideen anderer Hersteller in seinen

Baukasten zu übernehmen. So übernahm er von Francis Wagner die Idee der Nabe

mit Feststellschraube von 1911

(spätestens von 1912) und führte diese 1913 in Meccano ein.

Wagner hatte seine Ideen offensichtlich nicht schützen lassen.

Im Urteil gegen Wagner wurde dann 1916 angegeben, Wagners Teile würden nur

alte und gut bekannte mechanische Prinzipien verkörpern, beispielsweise

Feststellschrauben, die er in aufeinander folgenden Kästen verwendet.

Es werden im Urteil explizit "set screws" genannt.

[Meccano v. Wagner]

Bleibt für uns die Frage, warum Hornby dieses "alte und gut bekannte Prinzip"

nicht schon früher erkannte, es erst 1913 in seine Baukästen einbrachte und

gleichzeitig auf seine eigene patentierte Klammerbefestigung der Räder auf den

Achsen verzichtete.

Es muss hier auch noch hervorgehoben werden, dass die Firma Meccano nur das

veröffentlichte, was Hornby genehm war. Etwa ließ er Bilder seiner frühen

Kästen ändern, weil er nicht wollte, dass herauskam, dass seine Firma am

Anfang als "Elliott & Hornby" firmierte

[Love,Gamble S. 17].

Einen richtiggehenden Personenkult zelebrierte die Firma Meccano um ihr Idol

Frank Hornby. Dabei wurde Hornby als der Erfinder von Meccano

dargestellt, der die Jungens der Welt immer nur glücklich machen wollte.

Hersteller ähnlicher Metallbaukästen wurden von Hornby dagegen als Nachmacher, als

neidische Mitbewerber bezeichnet, die seine Ware, meist unfair und gewissenlos,

kopierten [Meccano Magazin 1932/1 S.7].

Beim Leser solcher Worte wird so der Eindruck erweckt, als wäre Hornby der

Erfinder des Metallbaukastens, den die anderen Hersteller unrechtmäßig

nachmachten. Hornby erwähnt

Lilienthal

in seinen Schriften natürlich nicht.

Erst Franz Walther widersprach

1930 öffentlich solchen Äußerungen Hornbys, wobei er auf Lilienthals Patent

verwies.

Hier geht es weiter :

Nach oben

Zurück

Home

Stabil-Menü

Drucken

© 2002-2025

Alle Rechte vorbehalten (siehe

Impressum).

Als Beweis, dass Stabil schon 1911 vertrieben wurde, dient eine

Reklame aus der Zeitschrift "Wegweiser für die Spiel-, Galanterie- und

Kurzwaren-Industrie" vom 30.7.1911 [Wegw1911]

(siehe Bild rechts). Die Anzeige sollte darauf aufmerksam machen, dass

die Firma Walther an der Leipziger Michaelismesse vom 27.8.1911-17.9.1911

teilnahm. Stabil war also spätestens zu Beginn dieser Messe marktreif.

Als Beweis, dass Stabil schon 1911 vertrieben wurde, dient eine

Reklame aus der Zeitschrift "Wegweiser für die Spiel-, Galanterie- und

Kurzwaren-Industrie" vom 30.7.1911 [Wegw1911]

(siehe Bild rechts). Die Anzeige sollte darauf aufmerksam machen, dass

die Firma Walther an der Leipziger Michaelismesse vom 27.8.1911-17.9.1911

teilnahm. Stabil war also spätestens zu Beginn dieser Messe marktreif. Der Katalog von 1912 der Firma Franz Carl Weber aus Zürich bietet auch schon

die Kästen 50 bis 52 an.

Der Katalog von 1912 der Firma Franz Carl Weber aus Zürich bietet auch schon

die Kästen 50 bis 52 an.

Stabil wurde, gleich von Anfang an, auch in Frankreich verkauft unter der

Marke Arts et Métiers.

Rechts sehen Sie eine Prospektzeichnung eines Kastens aus der frühesten Zeit.

Stabil wurde, gleich von Anfang an, auch in Frankreich verkauft unter der

Marke Arts et Métiers.

Rechts sehen Sie eine Prospektzeichnung eines Kastens aus der frühesten Zeit.

Es ist sehr schwierig, noch einen einigermaßen gut erhaltenen Kasten zu finden.

Wenn man doch noch etwas über das Aussehen der damals neuwertigen Kästen erfahren

will, so kann man sich Bildern in zeitgenössischen Katalogen ansehen.

Es ist sehr schwierig, noch einen einigermaßen gut erhaltenen Kasten zu finden.

Wenn man doch noch etwas über das Aussehen der damals neuwertigen Kästen erfahren

will, so kann man sich Bildern in zeitgenössischen Katalogen ansehen.

Ab 1912 verwendete man auch in Frankreich das

neue Deckelbild, das

insbesondere Eisenbahnwagen als Modelle für den Stabil-Baukasten zeigt.

Ab 1912 verwendete man auch in Frankreich das

neue Deckelbild, das

insbesondere Eisenbahnwagen als Modelle für den Stabil-Baukasten zeigt. Das Bild links zeigt das Deckblatt eines Vorlagenheftes von 1911,

eines der ersten bekannten Stabil-Vorlagenhefte.

Es ist auch ein

größeres Bild verfügbar (Autor Jürgen Kahlfeldt).

Das Bild links zeigt das Deckblatt eines Vorlagenheftes von 1911,

eines der ersten bekannten Stabil-Vorlagenhefte.

Es ist auch ein

größeres Bild verfügbar (Autor Jürgen Kahlfeldt).

Das Bild links zeigt die Kleine Windmühle aus Kasten 49 von 1912.

Das Bild links zeigt die Kleine Windmühle aus Kasten 49 von 1912.  Das Modell zeigt Kreissäge mit Vorgelege aus Kasten 51 von 1911.

Dem Kasten 51 lagen dunkel gebeizte Holzbrettchen bei, auf die man die

Konstrukte festklemmen (siehe Detailzeichnung unten) oder mit Holzschrauben

festschrauben konnte.

Das Modell zeigt Kreissäge mit Vorgelege aus Kasten 51 von 1911.

Dem Kasten 51 lagen dunkel gebeizte Holzbrettchen bei, auf die man die

Konstrukte festklemmen (siehe Detailzeichnung unten) oder mit Holzschrauben

festschrauben konnte. Jürgen Kahlfeldt hat das Modell aus damaligen Teilen zusammengebaut. Siehe Bild

unten.

Jürgen Kahlfeldt hat das Modell aus damaligen Teilen zusammengebaut. Siehe Bild

unten.

Der Fallhammer aus Kasten 53 von 1912 ist ein eher einfach aussehendes

Modell. Die notwendigen Textilarbeiten zur passenden Einstellung des

Transportriemens erfordern jedoch viel Geduld.

Der Fallhammer aus Kasten 53 von 1912 ist ein eher einfach aussehendes

Modell. Die notwendigen Textilarbeiten zur passenden Einstellung des

Transportriemens erfordern jedoch viel Geduld.

Direkt nach der Gründung der deutschen Meccano-Niederlassung ließ die englische

Muttergesellschaft die bisher in Deutschland angemeldeten vier Gebrauchsmuster

und den Ende 1910 angemeldeten Markennamen "RAYLO" auf die deutsche

Niederlassung übertragen. Der Markenname "MECCANO" wurde auch

erst am 18. Juli 1912 in Deutschland beantragt und für die deutsche

Meccano-Gesellschaft m.b.H. eingetragen.

Direkt nach der Gründung der deutschen Meccano-Niederlassung ließ die englische

Muttergesellschaft die bisher in Deutschland angemeldeten vier Gebrauchsmuster

und den Ende 1910 angemeldeten Markennamen "RAYLO" auf die deutsche

Niederlassung übertragen. Der Markenname "MECCANO" wurde auch

erst am 18. Juli 1912 in Deutschland beantragt und für die deutsche

Meccano-Gesellschaft m.b.H. eingetragen.