Stabil : Erfinderbaukasten-Teile für Zahnräder mit beliebige Zähnezahl

Teile-Menü einschalten.

Beschrieben werden hier die Teile :

Hinweise auf weitere Erfinderbaukasten-Teile, die an anderer Stelle

beschrieben werden :

Allgemeines zu den Zahnrädern mit beliebiger Zähnezahl

Stirnzahnräder mit beliebiger Zähnezahl können aus beliebig

überlappbaren Lochbändern und einzelnen Zähnen erstellt werden.

Auch Kronenräder und Zahnstangen lassen sich auf diese

Weise herstellen.

Die Zähne müssen aber immer auf der Außenseite eines Zahnrades liegen, nie

auf der Innenseite eines Zahnringes. Ein Planetengetriebe mit einer

Innenverzahnung ist nicht realisierbar.

Zitat aus dem Vorlagenheft für die Erfinderbaukästen 57 und 58 :

"Die Zahnräder können in jeder gewünschten Größe hergestellt werden.

Man ist nicht an Länge oder Lochzahl der Lochbänder gebunden.

Will man ein Zahnrad mit weniger Zähnen, als die Anzahl der Löcher

im Lochband angibt, anfertigen, so überlappt man das Band statt

um ein Loch um mehrere.

Braucht man Zahnräder mit größerem Durchmesser als ein Lochband zulässt,

so verbindet man 2 Lochbänder zu der gewünschten Länge."

Modelle mit diesen besonderen Zahnrädern sind beispielsweise die

Standuhr die

Steinsäge und das

Observatorium.

Aufbau der Zahnräder

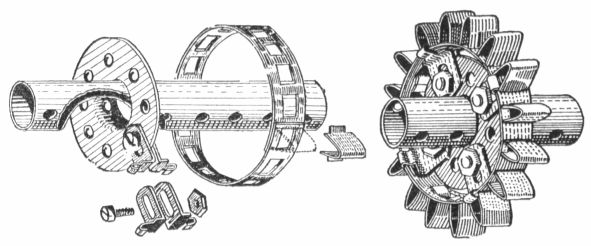

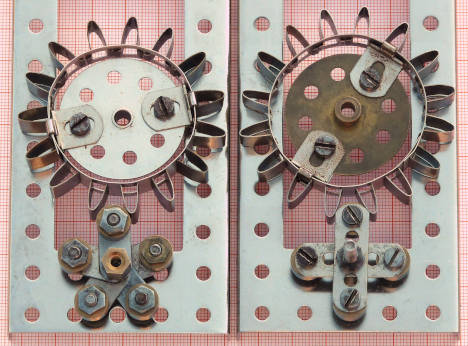

Das linke Bild zeigt, wie ein Lochband für 16 Zähne (Teil 75)

zu einem Ring zusammengerollt wird, und wie beide Enden mit einem

Zahn (Teil 77) überlappend verbunden werden. Die

restlichen 15 Zähne werden danach eingesetzt.

Es ist zu beachten, dass das Lochband für 16 Zähne (Teil 75) also

insgesamt 17 rechteckige Löcher hat.

Dann wird der Zahnring mit 4 Paaren von Klauen (Teil 69)

an einem Flansch 66 angeschraubt. Ein Klauenpaar sollte unter

genau dem Zahn angebracht werden, der die beiden Enden des Lochbandes 75

verbindet. Dadurch wird der Zahnring unverrückbar zusammengehalten.

Das nun fertige Zahnrad wird auf die dünne Gerollte Welle 61

aufgeschoben.

| Teil | 57 | 58 |

|---|

| Lochband für 16 Zähne (Teil 75) |

1 | 2 |

|---|

| Lochband für 32 Zähne (Teil 75a) |

1 | 2 |

|---|

| Lochband für 64 Zähne (Teil 75b) |

| 1 |

|---|

| Zahn (Teil 77) |

50 | 120 |

|---|

| Klauen (Teil 69) |

16 | 24 |

|---|

Die Teile für die hier beschriebenen Zahnräder sind nur in den Kästen 57 und 58

enthalten. Es wurden von Walther auch keine Sortimente zum Bau von solchen

Zahnrädern angeboten - ganz im Gegensatz zu den "Gerollten Wellen" und den

"Kugellagerteilen".

Schon an den Teilezahlen erkennt man, dass man mit dem Kasten 57 gerade

mal ein 16-Zähne-Rad und ein 32-Zähne-Rad erstellen konnte.

Beim Kasten 58 wurde die Anzahl der der möglichen Räder durch die Anzahl

der Zähne und die Anzahl der Klauen bestimmt.

Möglich wären ein 64-Zähne-Rad, ein 32-Zähne-Rad und ein 16-Zähne-Rad; oder

auch ein 60-Zähne-Rad, ein 30-Zähne-Rad und sogar zwei 15-Zähne-Räder.

Mit der Anzahl der Klauen wird es dabei aber arg knapp - eigentlich wären

acht weitere notwendig (16+8+8).

Bei ganzzahligen Übersetzungsverhältnissen könnte man bis 14:98 bzw. 1:7

gehen.

Bemerkungen zu den Zahnrädern

- Im Bild oben wird der Zahnring mit insgesamt 4*2 Klauen (Teil 69) befestigt.

Im Vorlagenheft werden Zahnräder mit bis zu 16 Zähnen nur mit 2*2 Klauen

(diametral gegenüber) befestigt.

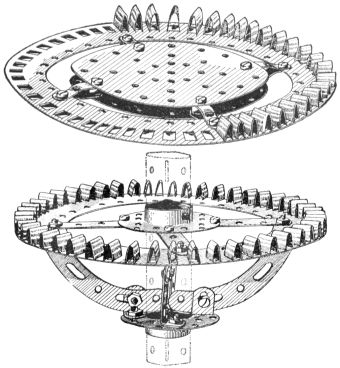

Bei Zahnrädern von 32 Zähnen sind Befestigungen mit 4*2 Klauen (jeweils um

90 Grad versetzt) an 4 Speichen (Teil 81a oder 3-Loch-Flacheisen) erforderlich.

Die Speichen sind ihrerseits an einem Flansch verschraubt. Das Zahnrad mit 32

Zähnen hat einen Außendurchmesser von 116mm.

Bei Zahnrädern mit 64 Zähnen muss zuerst ein passendes Speichenrad erstellt

werden, an den dann mit 8*2 Klauen (jeweils um 45 Grad versetzt)

der große Zahnring befestigt wird. Das 64-Zähne-Rad hat einen

Außendurchmesser von 222mm. Ein Beispiel für diese beiden Räder sehen wir im

Modell 751,

dem Wasserrad mit Steinsäge.

- Die kleinste im Vorlagenheft erwähnte Anzahl von Zähnen für ein

derartiges Zahnrad ist 14. Bei kleineren Zähnezahlen wird der

Zahnring so klein, dass er nicht mehr auf dem Flansch oder auf einer

Lochscheibe montiert werden kann.

- Das kleinste so herstellbare Zahnrad mit 14 Zähnen hat bereits einen

Außendurchmesser von 58mm. Kleinere Durchmesser lassen sich mit dieser Art

von Zahnrädern nicht erreichen.

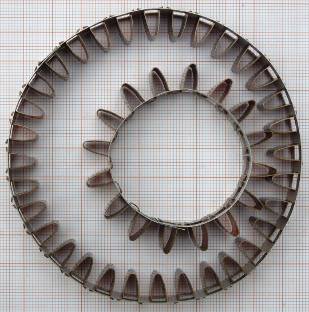

- Wie man auf dem Bild rechts erkennt, sind weichen die Ringe aus den

Lochbändern - besonders bei kleinen Radien - merklich von der Kreisform ab.

Das mag ein Grund für die außergewöhnliche Höhe der Zähne gewesen sein.

Mit einer Biegevorrichtung lassen sich

bessere Formen erstellen.

- Bei kleinen Zahnrädern haben die Zähne an den Spitzen einen deutlich

größeren Abstand als an der Basis (am Lochband).

Deshalb können 16-Zähne-Räder, bei denen dieser Unterschied schon merklich

stört, gerade noch mit Zahnstangen kombiniert werden.

Räder mit Innenverzahnung können allerdings überhaupt nicht genützt werden

(siehe Bild rechts).

Man kann zwar nur jedes zweite oder dritte Loch im Lochband mit einem Zahn

besetzen. Das ergibt aber auch nur manchmal kombinierbare Zahnräder - wenn

man vom dann auftretenden sehr großen Spiel einmal absieht.

Technische Beschreibung der Teile

Das Bild oben zeigt in der oberen Reihe das Lochband für 64 Zähne

(Teil 75b).

Darunter links das Lochband für 32 Zähne (Teil 75a) gefolgt

von dem Lochband für 16 Zähne (Teil 75.).

Dahinter sind - zum Größenvergleich - zwei Klauen (Teil 69)

und vier Federnde Zähne (Teil 77) zu sehen.

Das Lochband 75b ist mit 650mm Länge das längste Stabilteil überhaupt. Es ist

nur in zusammengerollten Zustand in den Kästen zu finden. Wegen der Länge

des Teiles musste das Foto oben stark verkleinert werden.

| Maße der Lochbänder |

|---|

| | Teil | Länge |

Lochbreite | Lochlänge | Lochabstand |

|---|

| klein | 75 | 153 |

5.7 | 5.0 | 9.0 |

| mittel | 75a | 316 |

5.7 | 5.6 | 9.6 |

| groß | 75b | 650 |

5.5 | 6.0 | 10.0 |

Das Lochband für 16 Zähne (Teil 75) hat 17 rechteckige

Löcher, wobei die beiden Endlöcher überlappt werden. Entsprechend hat das

Lochband für 32 Zähne (Teil 75a) 33 rechteckige Löcher,

und das Lochband für 64 Zähne (Teil 75b) hat

65 rechteckige Löcher.

Die Lochbänder sind alle aus leicht biegbarem Stahl von 0.3mm Dicke.

Die Oberfläche ist mit einem matten, silbergrauen Überzug versehen, am Anfang

wahrscheinlich keine Vernickelung, spätere Exemplare glänzen etwas mehr, was

eine Vernickelung nicht mehr ausschließt.

Die Breite der Lochbänder ist 12.1 bis 12.5mm.

Der Steg zwischen den Löchern ist 4mm breit.

Alle Angaben zu den Löcher sind Mittelwerte, angegeben in Millimetern (siehe

Tabelle).

Die Lochlänge ist in Laufrichtung (Längsrichtung) des Bandes gemessen.

Fertigungsmäßig wurde meist eine Genauigkeit von +/-0.1mm erreicht.

Die Längen der Teile 75a und 75b kann durchaus +-1mm von den angegebenen Werten

abweichen.

Aus der Tabelle ersehen wir, dass die Lochbänder bei unterschiedlicher Länge

auch unterschiedliche Lochabstände haben.

Wenn man also mehrere Lochbänder benötigt, um ein großes Zahnrad zu erstellen,

so sollten nur Lochbänder der gleichen Länge miteinander kombiniert

werden.

Der Außendurchmesser DA eines aus einem Lochband mit dem Lochabstand LA

(siehe Tabelle) und N Zähnen gebauten Zahnrades kann nach folgender Formel

berechnet werden :

DA = LA * N / 3.14 + 18

Durch die Wölbung des Lochbandes bei einem Zahnrad haben die Spitzen der

Zähne einen etwa größeren Abstand ZA als der Lochabstand LA des Lochbandes.

ZA ergibt sich aus folgender Faustformel :

ZA = 56 / N + LA

In einigen Modellen werden die Lochbänder recht erfolgreich auch als

dekorative Elemente eingesetzt. Die Lochbänder zeichnen sich im übrigen

durch ihre einzigartige Flexibilität und Elastizität aus. Sie sind nahezu

unzerbrechlich.

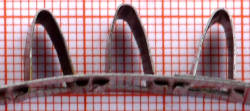

Das Bild links zeigt in der oberen Reihe das Ende eines Lochbandes 75 mit

einem eingesetzten bronzefarbenem Zahn.

Es folgt ein Federnder Zahn (Teil 77) aus kupferfarbenem

Metall und ein Zahn aus bronzefarbenem Metall.

Das Bild links zeigt in der oberen Reihe das Ende eines Lochbandes 75 mit

einem eingesetzten bronzefarbenem Zahn.

Es folgt ein Federnder Zahn (Teil 77) aus kupferfarbenem

Metall und ein Zahn aus bronzefarbenem Metall.

In der unteren Reihe sieht man zwei Klauen (Teil 69)

von der oberen und von der unteren Seite; rechts davon noch einmal einen Zahn

im Seitenriss.

Die Klaue (Teil 69) dient nur zum befestigen des Lochbandes mit Zähnen

an einer Scheibe oder an einem Flacheisen. Die Klauen werden immer paarweise

verwendet. Die Materialdicke ist 0.7mm.

Bei einem Zahnrad mit nur 14 Zähnen reichen schon vier Klauen.

Bei Zahnrädern ab 16 Zähnen sollte man das Lochband an vier Stellen befestigen,

man benötigt dazu 8 Klauen. Für Zahnräder mit mehr als 32 Zähnen sollte das

Lochband an acht Stellen festgemacht werden, wofür man 16 Klauen braucht.

Leider sind selbst im Kasten 58 nur 24 Klauen enthalten.

Die Federnden Zähne (Teil 77) bestehen meist aus einer

kupferfarbenen nichtmagnetischen Legierung von 0.35mm Dicke.

Es sind aber auch Kästen mit bronzefarbenen Zähnen aus einer magnetischen

Legierung und von 0.3mm Materialdicke gefunden worden. Die gelbe Färbung geht bei

Beanspruchung oft ab und hinterlässt dann eine silbrig glänzende Oberfläche.

Diese bronzefarben behandelten Teile stammen wahrscheinlich aus den späten 20er

Jahren. Aus den 30er Jahren sind mir nur kupferfarbene Zähne bekannt.

Die frühesten Kästen von Mitte 1925 enthalten Zähne aus kupferfarbenem Material,

das sehr leicht bricht, wenn man den Zahn zu weit zusammendrückt.

Zähne aus späteren Zeiten brechen nicht mehr so leicht. Aber auch die

bronzefarbenen Zähne können brechen. Man sollte die Zähne daher immer mit der

Zange (Teil 82) einsetzen, damit die Zähne heil bleiben.

Im Vorlagenheft ist von "Feinstahl" als Material die Rede.

Die Zähne ragen fast 9mm über die Ebene des Lochbands hinaus. Quer zum Lochband

sind sie 10.5mm breit.

Die Zähne ragen fast 9mm über die Ebene des Lochbands hinaus. Quer zum Lochband

sind sie 10.5mm breit.

Im unbenützten Zustand stehen die Schenkel eines Zahns innen bis zu 9mm

auseinander; bei entspannten, ausgebauten Zähnen sind es 6 bis 6.5mm.

Wenn man die Zähne zu arg zusammendrückt, brechen sie. Siehe Bild links.

Manche Zähne sind weniger genau gefertigt. Der mittlere Zahl im Bild rechts

ist deutlich nach links geneigt. Siehe Abstände der Spitzen der Zähne.

Die Zange (Teil 82) sollte unbedingt zum Einsetzen

der Zähne in die Lochbänder verwendet werden.

Wenn man manche Zähne nur ein klein wenig zu viel zusammen drückt, so brechen

diese in der Mitte - zumindest geschieht das bei Zähnen der ersten

Fertigungscharge und bei bronzefarbenen Zähnen.

Die Zange (Teil 82) sollte unbedingt zum Einsetzen

der Zähne in die Lochbänder verwendet werden.

Wenn man manche Zähne nur ein klein wenig zu viel zusammen drückt, so brechen

diese in der Mitte - zumindest geschieht das bei Zähnen der ersten

Fertigungscharge und bei bronzefarbenen Zähnen.

Die Zange selbst besteht aus zwei Formteilen aus Blech, die drehbar

miteinander vernietet sind. Sie ist nicht vernickelt. Selbst wenn die

Griffe der Zange vollständig zusammengedrückt werden, sind die Backen immer

noch 3.6mm offen. (Manchmal erscheint das zu weit. Weniger als 3.0mm sollten

es aber keinesfalls sein.)

Noch ein Zitat aus dem Vorlagenheft für die Erfinderbaukästen 57 und 58 :

"An Werkzeugen enthält der Erfinderbaukasten nur eine Zange, die zum mühelosen

Einsetzen der Zähne in das Lochband dient. Damit die aus Feinstahl hergestellten

Zähne durch zu starkes Zusammendrücken der Zange nicht über ihre Elastizität

beansprucht werden, sind die Backen der Zange so gearbeitet, dass sie einen

Spalt von 3.6mm lassen."

Wenn die Zange fehlt, so kann man sich aus einer kleinen käuflichen Kombizange

einen Ersatz herstellen, indem man in das runde Loch zum Abisolieren ein

passendes Stück Metall einseitig einklebt.

Das Kronenrad

Der Kronenradring (Teil 76) wird auch bei den

Flachteilen der Erfinderbaukästen

besprochen.

Der Kronenradring (Teil 76) wird auch bei den

Flachteilen der Erfinderbaukästen

besprochen.

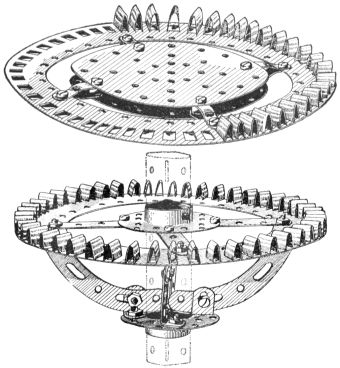

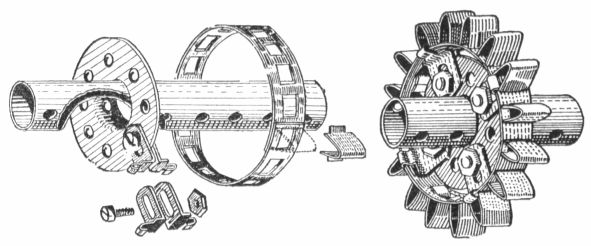

Das Bild links zeigt, wie der Kronenradring (Teil 76)

mit 2 Lochscheiben 35 unter Benutzung von 3-Loch-Flacheisen verschraubt wird,

um ihn an 4mm-Wellen befestigen zu können.

Das Bild darunter zeigt, wie der Kronenradring unter Verwendung von

4 Viertelbogenstücken 79, 2 Flanschen 66a und 4 4-Loch-Flacheisen an einer

dicken Gerollten Welle 62 befestigt wird.

Wie das Bild schon andeutet, müssen nicht alle Löcher mit einem Zahn

versehen werden. Es kommt auf die Anwendung an, für die man den Ring benützt.

Der Kronenradring 76 wird zusammen mit 4 Viertelbogenstücken 79,

2 Halbbogenstücken 78 und dem Flachring 80 aus einem Stück Blech herausgestanzt

und anschließend vernickelt. Es sind Ringe aus Blech von 0.5mm und 0.55mm

Dicke gefunden worden.

Der Ring hat einen Außendurchmesser von 171mm, das Zentralloch hat einen Durchmesser

von 112.3mm.

Er hat einen inneren Lochring von 32 runden Löchern, die diametral mit einem

11-Loch Flacheisen überbrückt werden können.

Sein äußerer Lochring von 48 rechteckigen Löchern (jedes 5.3mm breit,

5.8mm radial lang) ist zum Einsetzen von Zähnen bestimmt.

Wenn die Zähne eingesetzt sind, bilden diese einen Zahnring, der, an den Zähnen

gemessen, außen einen Durchmesser von 169mm und innen einen von 149mm hat

(Fertigungstoleranz +-1mm).

Durch die geringe Materialdicke von nur 0.5mm ist der Kronenradring

leicht verformbar. Er muss durch konstruktive Maßnahmen verstärkt werden,

wie wir an den Bildern erkennen.

Nachteilig am Kronenradring ist, dass er nicht mit dem großen

Stabil-Kugellager (Teil 46) aus dem Kasten 55 kombinierbar ist.

Das einzige Modell aus dem Vorlagenheft für die Erfinderbaukästen, das den

Kronenradring benützt, ist das Modell 754, das Observatorium.

Zahnstange und Zahnsegment

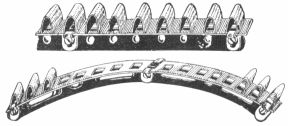

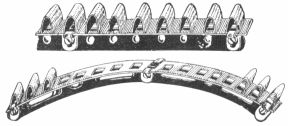

Das Bild zeigt zwei Anwendungen, die aus dem Vorlagenheft stammen.

Wieder sind die mit Zähnen besetzten Lochbänder mit den Klauen befestigt;

diesmal sind die Klauen jedoch an einem Flacheisen bzw. an zwei

verbundenen Viertelbogenstücken angeschraubt. Es entsteht so eine

Zahnstange bzw. ein Zahnsegment.

Das Bild zeigt zwei Anwendungen, die aus dem Vorlagenheft stammen.

Wieder sind die mit Zähnen besetzten Lochbänder mit den Klauen befestigt;

diesmal sind die Klauen jedoch an einem Flacheisen bzw. an zwei

verbundenen Viertelbogenstücken angeschraubt. Es entsteht so eine

Zahnstange bzw. ein Zahnsegment.

Es müssen auch nicht alle Rechtecklöcher mit Zähnen versehen werden, wenn

man mit dem Zahnsegment besondere Aufgaben erfüllen will.

Es gibt im Vorlagenheft der Erfinderbaukästen jedoch kein Modell, in dem

eine derartige Zahnstange angewendet wird.

Kritik

Wenn schon das kleinste herstellbare Zahnrad mit 14 Zähnen einen Durchmesser

von 58mm hat, und ein Zahn 9mm hoch ist, so hat man hier wahre Zahnmonster

geschaffen.

Diese Zahnrad-Konstruktionen können wahrlich nur in Riesenmodellen ein

einigermaßen maßstabsgetreues Abbild des Originals nachbilden, vorausgesetzt

das Original besitzt bereits Zahnräder mit außergewöhnlich großen Zähnen.

Der Aufwand beim Zusammensetzen dieser Zahnräder ist schon fast so groß

wie der Bau eines eigenen Modells. Und selbst mit dem großen Kasten 58 kann

man allerhöchstens vier solche Zahnräder erstellen.

Das ist dann doch etwas wenig.

Beim Bau von Modellen stört oft die mangelhafte Genauigkeit der so

zusammengesetzten Räder. Es beginnt bei der mangelhaften Kreisform der

Lochbänder, gefolgt von nicht immer korrekt und gleich geformten Zähnen

und schließlich nicht passenden Klauen.

Ein weiteres Problem stellt der Bau und der Nabe und des Speichenkranzes dar,

welche das Lochband mit den Zähnen festhalten.

Bei kleinen Zahnrädern hat man wegen der Langlöcher in den Klauen kaum Probleme

mit der Nabe.

Bei Zahnrädern mit vielen Zähnen muss man sich jedoch eine

Speichenkonstruktion ausdenken.

Aus Anzahl der Zähne und Lochabstand der Lochbänder berechnet man den

Fußkreisumfang und den Fußkreisradius. Den erforderlichen Speichenkranz aus

Verstrebungen von Flacheisen zu konstruieren, ist nicht einfach. Man muss dabei

auch die Klauen berücksichtigen.

Ein weiterer Kritikpunkt ist der Material-Preis für diese Zahnräder. Die

Zähne und die Lochbänder wurden aus verschiedenen, extra für diesen Zweck

ausgesuchten Materialien, gefertigt. Die benötigten Stückzahlen dürften nicht

sehr hoch gewesen sein, was zusätzlich den Preis erhöhte.

Es ist deshalb nicht verwunderlich, wenn sich die Stabilfreunde ab 1927

verstärkt den Patentzahnrädern zugewandt haben. Die hatten zwar auch noch

recht große Zähne, waren aber wesentlich einfacher zu handhaben.

Es bleibt die Frage, warum Walther diese Zahnräder auch nach 1927 noch

vertrieben hat.

Ich äußere hier meine ganz persönliche Vermutung, die ich

nicht belegen kann :

Ich vermute, es waren enorme Bestände von Teilen aus der ersten Charge von

1925 auch noch bis in die 40er Jahre übrig. Bei Walther wurde

aber nichts weggeworfen. Alles wurde aufgehoben oder musste aufgebraucht

werden. Und so wurde der Erfinderbaukasten weiter vertrieben, bis auch der

letzte Teilevorrat dafür im Jahre 1943 bei einem Bombenangriff zerstört wurde.

Alternativen

Eine recht interessante Alternative zu den "Zahnrädern mit beliebiger

Zähnezahl" habe ich in Keith Camerons

Krazy Klock gefunden.

In dieser Uhr werden die meisten Zahnräder aus gebogenen Flacheisen und

mit darauf aufgeschraubten Verbindungswinkeln hergestellt.

Zum Biegen der Flacheisen ist jedoch unbedingt eine

Vorrichtung zu verwenden.

Mit der Hand bekommt man die erforderliche Gleichmäßigkeit nicht zustande.

Die Zahnräder in der "Krazy Klock" sind jedoch nicht nur auf die Räder aus

gebogenen Flacheisen beschränkt. Dort wurden auch passende Räder mit nur vier

Zähnen benützt. Und vergleichbare Räder mit nur ganz wenig Zähnen kann man auch

zusammen mit den Stabil-Zahnrädern der Erfinderbaukästen einsetzen.

Die Zahnräder in der "Krazy Klock" sind jedoch nicht nur auf die Räder aus

gebogenen Flacheisen beschränkt. Dort wurden auch passende Räder mit nur vier

Zähnen benützt. Und vergleichbare Räder mit nur ganz wenig Zähnen kann man auch

zusammen mit den Stabil-Zahnrädern der Erfinderbaukästen einsetzen.

Mit diesen Rädern konnte ich ein Zeigergetriebe für eine Uhr erstellen.

Das Bild rechts zeigt eine Übersetzung 5:15 (oder 1:3) und eine

Übersetzung 4:16 (1:4).

Das kleine 5-Zähne-Rad besteht aus fünf

Speichen mit 3 Löchern (Teil 81) mit

angeschraubten Stellringen (Teil 7) an den Enden.

Als Achse dient ein 25mm-Gewindestift, an dem die Speichen auf der einen Seite

mit einem Mutternpaar und auf der anderen Seite mit einer

Langmutter (Teil 3d) verbunden sind.

Die im Bild verwendeten Speichen (Teil 81) sind nicht original.

Es sind Selbstanfertigungen ohne Mittelloch.

Das kleine 4-Zähne-Rad besteht aus zwei gekreuzten

Speichen mit 5 Löchern (Teil 81a).

Ansonsten wurde das Rad hergestellt wie das kleine 5-Zähne-Rad.

Die Mängel des Getriebes sind offensichtlich.

- Die Lücken zwischen den Zähnen der keinen Räder sind viel zu groß.

Dadurch ist das Spiel enorm.

- Wenn man die Stellringe weg lässt und die Zähne der großen Räder nur mit

den Schraubenköpfen oder nur den Gewindeanteilen antreibt, so wird das Spiel

noch größer.

- Der Kopfkreisradius der kleinen Räder ist gleich. Das Modul ist verschieden.

(Siehe Begriffe)

- Das kleine Rad muss immer das große Rad antreiben.

- Das Getriebe sollte die Richtung nie wechseln.

- Wegen der Toleranz (oder Ungenauigkeit) der beiden größeren Räder kann

es leicht zu Verklemmungen kommen.

- Der Achsabstand beim 1:3-Getriebe ist etwas anders als beim

1:4-Getriebe.

Nach oben

Zurück

Home

Stabil-Menü

Drucken

© 2002-2025

Alle Rechte vorbehalten (siehe

Impressum).

Die

Die  Der

Der  Das Bild zeigt zwei Anwendungen, die aus dem Vorlagenheft stammen.

Wieder sind die mit Zähnen besetzten Lochbänder mit den Klauen befestigt;

diesmal sind die Klauen jedoch an einem Flacheisen bzw. an zwei

verbundenen Viertelbogenstücken angeschraubt. Es entsteht so eine

Zahnstange bzw. ein Zahnsegment.

Das Bild zeigt zwei Anwendungen, die aus dem Vorlagenheft stammen.

Wieder sind die mit Zähnen besetzten Lochbänder mit den Klauen befestigt;

diesmal sind die Klauen jedoch an einem Flacheisen bzw. an zwei

verbundenen Viertelbogenstücken angeschraubt. Es entsteht so eine

Zahnstange bzw. ein Zahnsegment.